ホーム > 活動ブログ

県議会・議員活動

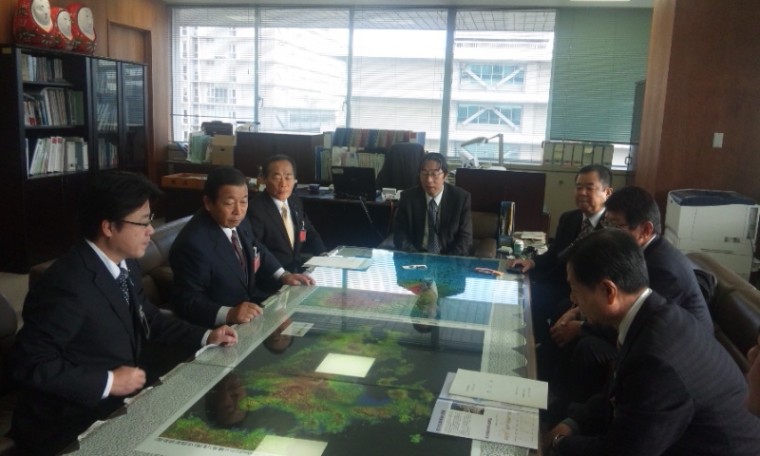

国交省九州地方整備局長へ要望活動

2012年12月12日

本日、商工建設常任委員会の自民党部会5名(山下委員長、緒嶋議員、中野一則議員、押川議員、右松)で福岡市博多区にある国土交通省九州整備局の吉崎局長を訪問し要望活動を行いました。宮崎県の実情に基づき、提言書の中身を中心に意見交換を行い、有意義な議員活動となりました。吉崎局長を始め道路部長や担当課長には、今回の要望活動で大変お世話になり感謝しております。写真下は左から、私、緒嶋議員、山下議員、吉崎九州地方整備局長、中野議員、押川議員、濱田宮崎県県土整備部長。

右松たかひろ

12月定例県議会が閉会。

2012年12月10日

本日、12月定例県議会が閉会しました。会派の同僚議員である外山衛県議が、日南市長選挙に出馬するため、本日付で県議を辞職されました。本会議冒頭で辞職許可を可決したのち、外山衛議員から「10年間、県政発展に尽くしてこれた。」とあいさつがありました。自民党の同僚議員として、首長選挙に向けて頑張ってもらいたいと思います。

その後、各常任委員長の審査結果報告があり採決に入りました。議案第7号、30号および請願24、25、28号に共産が反対しましたが、私たち自民党始め他会派すべてが賛成により可決しました。それ以外の議案は全会一致で可決、各請願も委員会採決の結果を本会議でも支持しました。

一般会計補正予算額は4億992万円で、一般会計総額は、5,799億1,891万円となりました。

なお、議員発議案として、「地球温暖化対策を推進するための森林整備等に係る財源の確保を求める意見書」、「県議会委員会条例等の一部を改正する条例」、「県議会会議規則の一部を改正する規則」、「「指定廃棄物の最終処分場建設候補地の選定基準の改善を求める意見書」などを可決しました。

本会議終了後すぐに、午後は衆院選の応援で、自民党県連広報車の弁士としてマイクを握り、あわただしく一日を終えました。

右松たかひろ

平成24年9月14日の一般質問の会議録を掲載しました。

2012年11月29日

「みぎまつコラム」に、平成24年9月14日の本会議における、私の一般質問の会議録(質疑および答弁内容)を掲載しましたので、どうぞご覧ください。

本会議場での一般質問で、3回目の登壇となった当日の模様です。(写真/上)

右松たかひろ

県議会の日程が続きます。

2012年11月29日

今日は朝8:20から、自民党1区のたけい俊輔支部長の事務所開きに出席したあと、県議会に入りました。今日の県議会は、一般質問の3日目になります。明日も一般質問が行われ、土・日は、総選挙の自民党広報活動を精力的に行います。

なお、来週月曜日は一般質問最終日の5日目になります。翌、12月4日(火)は、衆院選公示日になりますが、その日、県議会では常任委員会が開かれます。さらに、5日(水)に常任委員会2日目、そして6日(木)は特別委員会が開催されます。

7日(金)、8日(土)、9日(日)は、衆院選の応援に集中し、10日(月)が11月定例県議会の閉会日となります。

なお、翌11日(火)から12日(水)の1泊2日で、商工常任委員会で、中九州横断道路の現地調査を行い、あわせて福岡で九州地方整備局長に要望・意見交換を行う予定になっています。

12日に宮崎に戻り次第、衆院選16日の投開票日まで選挙応援になります。

県議会と総選挙、いそがしい日程が続きます。

右松たかひろ

11月定例県議会初日

2012年11月21日

本日、11月定例県議会が開会されました。衣装を着用しての本会議は県議会初の試みで、下の写真のように、今回「古代衣装」を全議員と知事始め執行部全員が着用して、本会議に臨みました。今年は、古事記編さん1300年の記念の年に当たります。かつ、古事記の舞台の7割が日向(宮崎県)になりますので、県議会としても率先してPRしていこうということで、この日の古代衣装の着用になりました。その模様は、本日の各テレビでも放映された次第です。

なお、本日の本会議におきまして、今回の第46回衆議院議員選挙および第22回最高裁判所裁判官国民審査の執行に伴う経費として、9億4,614万5千円の補正予算が全会一致で可決されました。詳細は以下の通りです。

補正額の一般会計9億4,614万5千円は歳入財源が国庫支出金となっており、その全額が国から交付されます。ちなみに、この補正予算の内訳ですが、1.衆院選臨時啓発費 447万8千円、2.衆院選執行費 9億3,263万6千円(市町村交付金:5億7,582万円、公営関係費:2億6,638万3千円、県経費:9,043万3千円)、3.最高裁判所裁判官国民審査費 903万1千円)になります。

右松たかひろ

明日から11月定例県議会が始まります(古代衣装の着用)。

2012年11月20日

明日21日(水)に、11月定例県議会が開会します。今定例会の会期は、12月10日(月)までとなっています。

先週に開かれた議会運営員会にて、定例会の日程や提出予定の補正予算案等が確認されましたが、今回の解散総選挙に伴う選挙費用の補正議案が、明日の開会日当日に採決される予定になっています。

なお、日程は、一般質問が、27日(火)から、土日をはさんで、12月3日(月)までの5日間になります。衆議院選挙の公示日が、12月4日(火)になりますが、この日と翌5日(水)が常任委員会、6日(木)に特別委員会が開催されます。

もう一つご報告及び告知ですが、議長提案により議会運営委員会でも協議された結果、明日の定例会本会議初日は「古代衣装」を着て臨むことになりました。知事を始め、執行部も同じように着用します。古事記編さん1300年を記念して、県議会も率先してPRに努めることになります。衣装を着ての本会議は、県議会でも初めてとのこと。お時間のある方は、ぜひ、本会議場へ傍聴にお越しください。

・・・(似合うかどうかわかりませんが、明日、古代衣装を着用した写真をアップしたいと思います。どうぞご期待ください!)・・・

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会・県外調査(3日目)

2012年11月08日

水資源保全対策特別委員会の県外調査も最終日3日目になりました。朝、8時20分にホテルを出発して、埼玉県庁に向かいました。

埼玉県でも、いち早く、「埼玉県水源地域保全条例」を制定しています。農林部森づくり課の方々から、条例の概要説明、条文検討に当たって苦労した点、条例の運用体制など、大変わかりやすく、詳細にわたって説明いただきました。

実は、埼玉県は外国資本による森林買収の事例がない中で、条例を制定しています。いわば、本県としても、その取り組み方や条例制定までのスケジュールは参考になるものと考えています。

下記は、「埼玉県水源地域保全条例」制定までの主な手続きと流れを時系列に並べました。なお、制定に向けてのポイントになる事象および重要な部分を、赤の太字であらわしています。

1.平成22年6月定例会、12月定例会の一般質問で、議員からの指摘・問題提起があり、上田知事が「県として独自の規制強化の方策を検討する」と答弁。

2.平成23年3月15日~県議会で国への「意見書」を決議。

3.平成23年9月定例会一般質問において、議員からの質疑に対して、上田知事が「全国知事会でも問題を提起する」と答弁。

4.平成23年9月14日~知事条例制定検討指示があり、それを受けて庁内調整が始まる。

5.平成23年10月~条例の骨子案検討、条文案の検討。条例作成の担当部課は、農林部森づくり課。

6.平成23年12月~条例骨子案のパブリックコメント実施(12月1日~31)。常任委員会行政報告。

7.平成24年1月~11日に条例案起案、30日に条例案知事決裁。

8.平成24年2月20日~条例案を県議会に提案。

9.平成24年3月~12日に常任委員会審査、26日に本議会で可決・成立。27日に条例公布。

上田知事も「以前からこの問題の認識を抱いており、県議会での厳しい指摘や丁寧な問題提起もあって、自治体が先手を打って、水源地域保全条例を制定した。」と述べており、まさに、トップリーダーである知事の強い問題意識とリーダーシップで、条例の制定が実現しています。私は、特に危機管理の分野において、「まさに自治体のトップリーダーはこうであらなければならない」と強く申し上げたいと思います。

そしてもう一つ大事なことは、この条例はどうしても、外国資本からの森林買収問題にスポットが当たりがちですが、本来の目的は、郷土の水源地域をいかに将来にわたって守っていくか、森林をいかに数十年先、数百年先まで見越して保全していくか、ここが条例制定の眼目であるということを、関係各所からの意見交換で感じた次第であります。

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会・県外調査(2日目)

2012年11月07日

水資源保全対策特別委員会の県外調査2日目は、まず群馬県庁になります。群馬県は、水資源対策の先進地の一つで、すでに「群馬県水源地域保全条例」を制定しております。環境森林部の林政課ならびに森林計画課の方々に、以下の内容について説明いただきました。

「群馬県水源地域保全条例」において、1.条例のねらい、2.制定の趣旨、3.条例のポイント、4.施行日、5.制定スケジュール、6.条例施行規則の概要、ならびに、「土地売買等に関する届け出制度」について。

条例制定のスケジュールですが、昨年の23年秋に外国資本による土地の買収(嬬恋村44ha)が発覚したあとすぐに動いており、翌、今年24年の3月には条例原案の作成、そして3月に、市町村担当者への説明会開催、同じく3月に、条例原案に対するパブリックコメントを30日間実施しています。さらに4月に森林審議会の意見聴取、そして5月に条例施行規則原案のパブリックコメントを同じく30日間実施、そして、5月25日に県議会へ議案上程、6月15日県議会で議決しています。買収発覚から8か月、条例の原案作成からわずか3ケ月で議決、公布までこぎつけています。 その後、水源地域の指定をしており(森林があるところは、農地や宅地も含めてほぼ全域)、あわせて地域指定告示を即座に行い、事前届け出制度が先月10月1日から開始されているところです。執行部の素早い対応というものが、顕著に表れた成果だと感じました。

この問題のハードルの一つは、上記の通り、群馬県は、外国資本の土地売買が発覚したためにすぐに行政が動きましたが、本県のように土地売買の事例がない中で、いかに条例の必要性を認識するかにあります。このことは、このあと東京財団でのお話にもありましたが、条例を制定している先進地には、外国資本も水や森林を狙った買収には踏み込みづらい、すなわち抑制効果が出ることが十分に予測できるとのことでありました。事例が発生する前に法整備をしていくなど、本来は、問題が発生する前に手を打つことこそが、「危機管理、地域資源管理」の観点で重要であることが言えるわけです。

なお、罰則規定についてですが、土地売買の規制まで踏み込むことは、憲法による財産権の保障ならびに民法による土地売買が保障されているため、難しいとの説明がありました。加えて、罰金などの罰則規定についても、勧告そして公表によって、社会的な制裁を受ける方が、より効果があるのではないかとのことでありました。

また、私から、「おそらく執行部が二の足を踏む理由の一つとして、行政事務の増加、煩雑さが出てくるのでは?」との質疑については、群馬県執行部から「さほど心配しなくてもよいのではないか」との回答がありました。「最後は、知事の判断で、煩雑になったらその時考えればよいと、ゴーサインを出された」とのことでした。条例制定に向けて、まさに、知事の強いリーダーシップがあったことがうかがい知れます。

(上の写真は、群馬県議会の正面玄関ロビーにて撮影したもの。びっくりするほど立派な議会棟でした。)

群馬県庁をあとにして、次は、東京財団を訪問しました。

(右側にパワーポイントのスクリーンがあり、それを基に東京財団の職員から説明を受けているところです。)

東京財団では、実に有意な知識や情報を得ることが出来ました。東京財団は、我が国唯一といってよい、非営利・独立の民間のシンクタンクになります。研究員も、政策立案から、国ならびに地方自治体の施策に反映されるプロフェッショナルがずらりと揃っています。この日は、「グローバル時代にふさわしい日本の土地制度へ~不明山林はどうなってしまうのか?~」と題して、上席研究員からお話をいただきました。

◎現在、外国資本が所有している土地で、公表されているのは氷山の一角。九州はどういうわけかゼロ。

◎不動産登記、土地売買届出等の捕捉率が極めて不明。土地所有における追跡調査もできていない。

◎登記の問題に入れば、徴税の問題に入る。不能欠損処理という数字のマジック。

◎土地法制が明治時代のまま。時効取得で、専有した者が勝ちという土地権利のあり方。

◎日本だけが、外資の土地売買、転売オールフリー。

◎外資による森林買収の巧妙な実態。補助金狙いという動きもある。当該市町村はそれに気付かない。・・・等々

私が先の9月定例県議会の一般質問で取り上げた「福井県の森林売買監視システム」など、福井県の森林土地保全施策作成のお手伝いをされている女性研究員のお話の中で印象に残ったのは、「なにも外資の土地買収がすべて悪いのではなく、もちろん、地域活性化につながるもの、経済浮揚につながるものは取引があって良いのであって、問題は、不明森林や土地売買の捕捉率が低いことなど、土地所有の実態や利用目的を行政が正確に把握できないところが重大な問題点だと指摘されたところにあります。

大変示唆を受けた有意義な調査活動でありました。

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会・県外調査(1日目)

2012年11月06日

本日から2泊3日で、「水資源保全対策特別委員会」の県外調査になります。初日の今日は、朝9時に宮崎空港に集合し、東京に向かい、その後、神奈川県庁を訪問しました。

神奈川県が取り組む、「水源環境保全税」ならびに「かながわの水源環境の保全・再生」について詳しく概要を伺い、様々な質疑をさせていただいた次第です。まずは、財政部税制企画課から、平成19年から導入している水源環境保全税について説明いただきました。この税は、個人県民税の超過課税措置になっており、納税者一人あたりの平均負担額は、年額890円になっています。税収規模は年額約39億円で、この額は、そのまま「水源環境の保全・再生」の事業規模になります。5か年を1期にしていますので、5年間の税収および事業規模は、195億円となっています。なお、神奈川県は独自に、税率の均等割に加え、逆進性の観点から、所得が水の使用量と一定の相関関係があるとし、「所得割」も導入しています。

これまでの経緯として、平成8年の渇水を契機に、平成9年に水源の森林づくりに着手しており、平成12年に神奈川県地方税制等研究会から、水源環境の保全や大気汚染対策など、県民生活に関わる環境問題に対する取り組みを促進するために、「生活環境税制」の考え方が提言されています。そして、専門家も交え、水源環境保全施策と税制措置の具体策について、平成15年に研究会を通じて、知事に報告されました。

発想としては、水源環境保全・再生のための事業を絞り込んだのち、それに必要な財源措置として、同額の課税をしていくという、事業が先行した、目的税としての課税手法が根本の考え方になっています。課税に当たっては、数多くの県民集会やシンポジウム、アンケート調査などを行い、平成17年9月の定例会で全会一致で議決し、1年半の周知期間を設け、平成19年からの導入となっています。

さて、事業内容ですが、現在は第2期目の初年度として、12の事業が実施されています。大きく3つに分類し、“豊かな水を育む森の保全・再生のため”として、1.水源の森林づくり事業の推進、2.丹沢大山の保全・再生対策、3.渓畔林整備事業、4.間伐材の搬出促進、5.地域水源林整備の支援の5事業、“清らかな水源の保全・再生のため”として、6.河川・水路における自然浄化対策の推進、7.地下水保全対策の推進、8.県内ダム集水域における公共下水道の整備促進、9.県内ダム集水域における合併処理浄化槽の整備促進の4事業、そして、“水源環境保全・再生を支える取り組み”として、10.相模川水系上流域対策の推進、11.水環境モニタリングの実施、12.県民参加による水源環境保全・再生のための仕組み、の計12事業になります。

「水源環境保全・再生かながわ県民会議」が中心になり、計画立案、実施、評価、見直しに県民の意志を反映するシステムを構築しており、その際は「順応的管理」(=計画の実行過程をモニタリングし、その結果を分析・評価し、最新の科学的知見に基づいて、必要な計画の見直しを行うもの)を採用しているとのことでした。

「水源環境保全・再生かながわ県民会議」の中に2つの委員会があり、その一つである「施策調査委員会」(もう一つは「市民事業委員会」)で、県民会議の構成メンバーである、行政、市民県民、学識者、専門家が練られた事業だけあって、水源環境の保全・再生において大変意義のある事業内容になっており、宮崎県政に生かしていけるところはないか、今後考えてまいりたいと感じた次第です。

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会

2012年11月02日

本日、第6回目の水資源保全対策特別委員会が開かれました。

内容は、企業局から、①工業用水道事業について、②緑のダム造成事業について、③小水力発電導入可能性調査について、の3つの事業概要の説明があり、その後、質疑答弁となりました。私からは、小水力発電導入可能性調査について、特に200kw未満のマイクロ水力発電における県の取り組む姿勢、目標設定も含めて伺いました。あわせて、申請の労力など手続き面についても質疑した次第です。

今回の内容はともかくとして、水資源保全対策特別委員会も実質的に残り3回(最終回の2月定例会中の第9回は、委員会報告書および委員長報告について協議のため)となりました。残り3回で、この特別委員会がしっかりとした成果が出せるかどうか、現在、大きな分かれ道だと感じております。来週からの県外調査において、すでに「水資源保全条例」を制定している群馬県ならびに埼玉県を訪問しますので、そこで徹底した情報収集をし、本県の今後に生かしてまいりたいと考えております。

なお、今年度(平成24年)設置された「水資源保全対策特別委員会」のこれまでの各回の内容と、今後のスケジュールおよび内容は以下の通りとなっています。

| 委員会 | 委員会の内容 | |

| 第1回 | 5/15(火) | ○「環境森林部」より、下記事項の説明を受けた。

・わが町のいきいき森林づくり推進事業 ・環境保全の森林整備事業 ・水質環境基準等監視 ・保安林整備事業 ・森林環境保全直接支援事業 ・水を貯え、災害に強い森林づくり事業 ・森林の土地の所有者となった旨の届出制度 |

| 第2回 | 6/22(金) | ○「総合政策部」「環境森林部」より、下記事項の説明を受けた。

・国土利用計画法の概要 ・国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度等 ・自然環境保全法及び森林法に係る森林の開発規制の概要等 |

| 第3回 | 7/19(木) | ○「農政水産部」より、下記事項の説明を受けた。

・農業に関する渇水対策 ・本県の農業用水に係る水利権の設定状況 ・農地法に係る農地の土地取引等 ・国土調査(地籍調査) ○「県土整備部」より、下記事項の説明を受けた。 ・河川環境の保全・整備 ・水利権 ・ダム事業 |

| 第4回 | 9/25(火) | ○「宮崎大学農学部准教授 竹下伸一氏」を参考人として招へいし、意見交換を行った。

・森林の買収が水資源に与える影響 ・水循環と水資源 ・宮崎県の水資源の変化 ・森林水文学と水資源の科学 |

| 第5回 | 11/2(金)

【本日】 |

○「企業局」より、下記事項の説明を受けた。

・工業用水事業 ・緑のダム事業 ・小水力発電可能性調査事業 |

| 第6回 | 12/6(木) | ○執行部からの説明聴取 ○県当局等に対する提言について協議を行う。 |

| 第7回 | 12/21(金) | (県南調査から帰庁後) ○県当局等に対する提言について協議を行う。 |

| 第8回 | 1/23(水) | ○執行部からの説明聴取 ○委員会報告書骨子案等の協議 |

| 第9回 | 2月定例会中 | ○委員会報告書および委員長報告について |

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

- ボランティア各種団体活動 (216)

- 党務(自民党)活動 (100)

- 各種勉強会・講演会 (40)

- 宮崎の人モノ紹介 (12)

- 宮崎の祭り・行事・イベント (110)

- 家族・プライベート・ご挨拶 (91)

- 後援会活動 (275)

- YouTubeチャンネル (18)

- 右松政経塾 (4)

- 各地区後援会 (14)

- 後援会連合会壮年部 (1)

- 後援会連合会女性部 (11)

- 後援会連合会役員 (5)

- 後援会連合会青年部 (2)

- 県内全域(県北地域) (7)

- 県内全域(県南地域) (3)

- 県内全域(県央地域) (2)

- 県内全域(県西地区) (1)

- 県内全域(県西地域) (2)

- 資金管理団体志隆会 (18)

- 隆援会(企業後援会) (1)

- 時事問題 (62)

- 県議会・議員活動 (332)

- 選挙 (76)

- 「右松八策」 (12)

- 4期目県議選 (24)

- 現役大学生からの質問 (4)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (11)

- 2025年11月 (16)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (8)

- 2025年8月 (4)

- 2025年5月 (11)

- 2025年4月 (9)

- 2025年3月 (11)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (13)

- 2024年12月 (20)

- 2024年11月 (20)

- 2024年10月 (20)

- 2024年9月 (20)

- 2024年8月 (20)

- 2024年7月 (20)

- 2024年6月 (20)

- 2024年5月 (20)

- 2024年4月 (20)

- 2024年3月 (22)

- 2024年2月 (20)

- 2024年1月 (20)

- 2023年12月 (20)

- 2023年11月 (20)

- 2023年10月 (20)

- 2023年9月 (20)

- 2023年8月 (20)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (20)

- 2023年3月 (19)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (8)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (3)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (6)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (5)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (8)

- 2015年3月 (6)

- 2015年2月 (10)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (10)

- 2014年8月 (10)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (10)

- 2014年4月 (10)

- 2014年3月 (10)

- 2014年2月 (10)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (10)

- 2013年11月 (12)

- 2013年10月 (10)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (12)

- 2013年7月 (17)

- 2013年6月 (12)

- 2013年5月 (6)

- 2013年4月 (5)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (8)

- 2012年12月 (6)

- 2012年11月 (17)

- 2012年10月 (16)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (10)

- 2012年7月 (7)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (13)

- 2012年4月 (15)

- 2012年3月 (8)

- 2012年2月 (12)

- 2012年1月 (10)

- 2011年12月 (8)

- 2011年11月 (14)

- 2011年10月 (14)

- 2011年9月 (14)

- 2011年8月 (18)

- 2011年7月 (17)

- 2011年6月 (15)

- 2011年5月 (21)

- 2011年4月 (16)

- 2011年3月 (29)

- 2011年2月 (4)