ホーム > 活動ブログ

視察・調査活動

水資源保全対策特別委員会・県外調査(3日目)

2012年11月08日

水資源保全対策特別委員会の県外調査も最終日3日目になりました。朝、8時20分にホテルを出発して、埼玉県庁に向かいました。

埼玉県でも、いち早く、「埼玉県水源地域保全条例」を制定しています。農林部森づくり課の方々から、条例の概要説明、条文検討に当たって苦労した点、条例の運用体制など、大変わかりやすく、詳細にわたって説明いただきました。

実は、埼玉県は外国資本による森林買収の事例がない中で、条例を制定しています。いわば、本県としても、その取り組み方や条例制定までのスケジュールは参考になるものと考えています。

下記は、「埼玉県水源地域保全条例」制定までの主な手続きと流れを時系列に並べました。なお、制定に向けてのポイントになる事象および重要な部分を、赤の太字であらわしています。

1.平成22年6月定例会、12月定例会の一般質問で、議員からの指摘・問題提起があり、上田知事が「県として独自の規制強化の方策を検討する」と答弁。

2.平成23年3月15日~県議会で国への「意見書」を決議。

3.平成23年9月定例会一般質問において、議員からの質疑に対して、上田知事が「全国知事会でも問題を提起する」と答弁。

4.平成23年9月14日~知事条例制定検討指示があり、それを受けて庁内調整が始まる。

5.平成23年10月~条例の骨子案検討、条文案の検討。条例作成の担当部課は、農林部森づくり課。

6.平成23年12月~条例骨子案のパブリックコメント実施(12月1日~31)。常任委員会行政報告。

7.平成24年1月~11日に条例案起案、30日に条例案知事決裁。

8.平成24年2月20日~条例案を県議会に提案。

9.平成24年3月~12日に常任委員会審査、26日に本議会で可決・成立。27日に条例公布。

上田知事も「以前からこの問題の認識を抱いており、県議会での厳しい指摘や丁寧な問題提起もあって、自治体が先手を打って、水源地域保全条例を制定した。」と述べており、まさに、トップリーダーである知事の強い問題意識とリーダーシップで、条例の制定が実現しています。私は、特に危機管理の分野において、「まさに自治体のトップリーダーはこうであらなければならない」と強く申し上げたいと思います。

そしてもう一つ大事なことは、この条例はどうしても、外国資本からの森林買収問題にスポットが当たりがちですが、本来の目的は、郷土の水源地域をいかに将来にわたって守っていくか、森林をいかに数十年先、数百年先まで見越して保全していくか、ここが条例制定の眼目であるということを、関係各所からの意見交換で感じた次第であります。

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会・県外調査(2日目)

2012年11月07日

水資源保全対策特別委員会の県外調査2日目は、まず群馬県庁になります。群馬県は、水資源対策の先進地の一つで、すでに「群馬県水源地域保全条例」を制定しております。環境森林部の林政課ならびに森林計画課の方々に、以下の内容について説明いただきました。

「群馬県水源地域保全条例」において、1.条例のねらい、2.制定の趣旨、3.条例のポイント、4.施行日、5.制定スケジュール、6.条例施行規則の概要、ならびに、「土地売買等に関する届け出制度」について。

条例制定のスケジュールですが、昨年の23年秋に外国資本による土地の買収(嬬恋村44ha)が発覚したあとすぐに動いており、翌、今年24年の3月には条例原案の作成、そして3月に、市町村担当者への説明会開催、同じく3月に、条例原案に対するパブリックコメントを30日間実施しています。さらに4月に森林審議会の意見聴取、そして5月に条例施行規則原案のパブリックコメントを同じく30日間実施、そして、5月25日に県議会へ議案上程、6月15日県議会で議決しています。買収発覚から8か月、条例の原案作成からわずか3ケ月で議決、公布までこぎつけています。 その後、水源地域の指定をしており(森林があるところは、農地や宅地も含めてほぼ全域)、あわせて地域指定告示を即座に行い、事前届け出制度が先月10月1日から開始されているところです。執行部の素早い対応というものが、顕著に表れた成果だと感じました。

この問題のハードルの一つは、上記の通り、群馬県は、外国資本の土地売買が発覚したためにすぐに行政が動きましたが、本県のように土地売買の事例がない中で、いかに条例の必要性を認識するかにあります。このことは、このあと東京財団でのお話にもありましたが、条例を制定している先進地には、外国資本も水や森林を狙った買収には踏み込みづらい、すなわち抑制効果が出ることが十分に予測できるとのことでありました。事例が発生する前に法整備をしていくなど、本来は、問題が発生する前に手を打つことこそが、「危機管理、地域資源管理」の観点で重要であることが言えるわけです。

なお、罰則規定についてですが、土地売買の規制まで踏み込むことは、憲法による財産権の保障ならびに民法による土地売買が保障されているため、難しいとの説明がありました。加えて、罰金などの罰則規定についても、勧告そして公表によって、社会的な制裁を受ける方が、より効果があるのではないかとのことでありました。

また、私から、「おそらく執行部が二の足を踏む理由の一つとして、行政事務の増加、煩雑さが出てくるのでは?」との質疑については、群馬県執行部から「さほど心配しなくてもよいのではないか」との回答がありました。「最後は、知事の判断で、煩雑になったらその時考えればよいと、ゴーサインを出された」とのことでした。条例制定に向けて、まさに、知事の強いリーダーシップがあったことがうかがい知れます。

(上の写真は、群馬県議会の正面玄関ロビーにて撮影したもの。びっくりするほど立派な議会棟でした。)

群馬県庁をあとにして、次は、東京財団を訪問しました。

(右側にパワーポイントのスクリーンがあり、それを基に東京財団の職員から説明を受けているところです。)

東京財団では、実に有意な知識や情報を得ることが出来ました。東京財団は、我が国唯一といってよい、非営利・独立の民間のシンクタンクになります。研究員も、政策立案から、国ならびに地方自治体の施策に反映されるプロフェッショナルがずらりと揃っています。この日は、「グローバル時代にふさわしい日本の土地制度へ~不明山林はどうなってしまうのか?~」と題して、上席研究員からお話をいただきました。

◎現在、外国資本が所有している土地で、公表されているのは氷山の一角。九州はどういうわけかゼロ。

◎不動産登記、土地売買届出等の捕捉率が極めて不明。土地所有における追跡調査もできていない。

◎登記の問題に入れば、徴税の問題に入る。不能欠損処理という数字のマジック。

◎土地法制が明治時代のまま。時効取得で、専有した者が勝ちという土地権利のあり方。

◎日本だけが、外資の土地売買、転売オールフリー。

◎外資による森林買収の巧妙な実態。補助金狙いという動きもある。当該市町村はそれに気付かない。・・・等々

私が先の9月定例県議会の一般質問で取り上げた「福井県の森林売買監視システム」など、福井県の森林土地保全施策作成のお手伝いをされている女性研究員のお話の中で印象に残ったのは、「なにも外資の土地買収がすべて悪いのではなく、もちろん、地域活性化につながるもの、経済浮揚につながるものは取引があって良いのであって、問題は、不明森林や土地売買の捕捉率が低いことなど、土地所有の実態や利用目的を行政が正確に把握できないところが重大な問題点だと指摘されたところにあります。

大変示唆を受けた有意義な調査活動でありました。

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会・県外調査(1日目)

2012年11月06日

本日から2泊3日で、「水資源保全対策特別委員会」の県外調査になります。初日の今日は、朝9時に宮崎空港に集合し、東京に向かい、その後、神奈川県庁を訪問しました。

神奈川県が取り組む、「水源環境保全税」ならびに「かながわの水源環境の保全・再生」について詳しく概要を伺い、様々な質疑をさせていただいた次第です。まずは、財政部税制企画課から、平成19年から導入している水源環境保全税について説明いただきました。この税は、個人県民税の超過課税措置になっており、納税者一人あたりの平均負担額は、年額890円になっています。税収規模は年額約39億円で、この額は、そのまま「水源環境の保全・再生」の事業規模になります。5か年を1期にしていますので、5年間の税収および事業規模は、195億円となっています。なお、神奈川県は独自に、税率の均等割に加え、逆進性の観点から、所得が水の使用量と一定の相関関係があるとし、「所得割」も導入しています。

これまでの経緯として、平成8年の渇水を契機に、平成9年に水源の森林づくりに着手しており、平成12年に神奈川県地方税制等研究会から、水源環境の保全や大気汚染対策など、県民生活に関わる環境問題に対する取り組みを促進するために、「生活環境税制」の考え方が提言されています。そして、専門家も交え、水源環境保全施策と税制措置の具体策について、平成15年に研究会を通じて、知事に報告されました。

発想としては、水源環境保全・再生のための事業を絞り込んだのち、それに必要な財源措置として、同額の課税をしていくという、事業が先行した、目的税としての課税手法が根本の考え方になっています。課税に当たっては、数多くの県民集会やシンポジウム、アンケート調査などを行い、平成17年9月の定例会で全会一致で議決し、1年半の周知期間を設け、平成19年からの導入となっています。

さて、事業内容ですが、現在は第2期目の初年度として、12の事業が実施されています。大きく3つに分類し、“豊かな水を育む森の保全・再生のため”として、1.水源の森林づくり事業の推進、2.丹沢大山の保全・再生対策、3.渓畔林整備事業、4.間伐材の搬出促進、5.地域水源林整備の支援の5事業、“清らかな水源の保全・再生のため”として、6.河川・水路における自然浄化対策の推進、7.地下水保全対策の推進、8.県内ダム集水域における公共下水道の整備促進、9.県内ダム集水域における合併処理浄化槽の整備促進の4事業、そして、“水源環境保全・再生を支える取り組み”として、10.相模川水系上流域対策の推進、11.水環境モニタリングの実施、12.県民参加による水源環境保全・再生のための仕組み、の計12事業になります。

「水源環境保全・再生かながわ県民会議」が中心になり、計画立案、実施、評価、見直しに県民の意志を反映するシステムを構築しており、その際は「順応的管理」(=計画の実行過程をモニタリングし、その結果を分析・評価し、最新の科学的知見に基づいて、必要な計画の見直しを行うもの)を採用しているとのことでした。

「水源環境保全・再生かながわ県民会議」の中に2つの委員会があり、その一つである「施策調査委員会」(もう一つは「市民事業委員会」)で、県民会議の構成メンバーである、行政、市民県民、学識者、専門家が練られた事業だけあって、水源環境の保全・再生において大変意義のある事業内容になっており、宮崎県政に生かしていけるところはないか、今後考えてまいりたいと感じた次第です。

右松たかひろ

議会運営委員会・県外調査(2日目)

2012年10月30日

2日目の調査先は、青森県議会になります。秋田を朝9:00に出発して、バスで青森に移動し、県議会には13:30に到着しました。会議室で早速、議会事務局の方々と意見交換を行いました。

青森県は、人口が137万人で宮崎県より25万人程多くなります。県内総生産は、4兆4,751億円で、宮崎県より約1兆円大きい数字です。1人当たりの県民所得は、宮崎県の213万円に対して、青森県は236万円となっています。一般会計予算ですが、宮崎よりも1,300億円多い、7,075億円となっています。

議員定数は、宮崎県の39名に対して、青森県は48名で、その内、自民が30名です。ちなみに、各委員長、副委員長ポストは宮崎県のように按分方式(人数比例で分ける)ではなく、自民党が割り当てる形ですので、自民党以外は副委員長ポストが1つだけ配分されるという、諸派にとっては厳しい議会運営になっています。

本会議場での質問回数は、前日の秋田県と同様に、宮崎県の方が格段に多いです。宮崎県は定数39名に対して年間69名行っていますが、青森県は定数48名に対して55名になっています。

なお、秋田県と同じように、予算委員会は設置されていますが、設置時期は2月定例会の質疑日になっており、委員構成は約半数の23名、審査方法は、2月定例会中に実質3日間、定例会最終日に採決する形です。宮崎県でも、2月定例会中は、次年度予算案に対して、各常任委員会で審議は行っていますので、本県は予算委員会という形はとっていませんが、実質的な内容は同じような形態だと感じました。

昨日が秋田県議会、本日が青森県議会を視察調査しましたが、昨日のブログにも掲載しましたように、宮崎県議会の方が進んでいるところもあれば、2県の取り組みで参考になるところもありました。他県と比較することで、本県の議会改革の進捗状況や、議会運営の相違点がいろいろと見えてくるものです。

右松たかひろ

議会運営委員会・県外調査(1日目)

2012年10月29日

宮崎空港を9:55分に立ったのち、羽田空港を経由して、秋田空港に14:45に到着しました。すぐに、秋田県議会に向かい、議会の会議室で早速、秋田県議会事務局の方々と意見交換を行いました。

ちなみに、秋田県は人口108万人で、112万6千人の宮崎県からすると若干少ないくらいでほぼ同じくらいの規模です(世帯数は、秋田県の方が7万世帯ほど少ないです)。それに対して、県の一般会計は予算は、6,027億円と宮崎より約300億多くなっています。また、議員数も、宮崎県の39名に対して、秋田県は45名となっています。政調費は、議員25万で会派に6万円/1人となっています。大きな違いは、年間の質問者数で、秋田では1年に1回の質問で年間32名で、宮崎県は、一人年2回を基本として、年間で69名の質問者数となっています。本議会での質問頻度は、本県の方が多いことになります。

なお、秋田県議会では、予算特別委員会を設置しており、設置時期は6月議会初日で、全議員で構成しており、常任委員会単位の分科会方式をとっています。日程は、総括審査の2日間を入れて5日間ということでありました。あわせて、決算特別委員会は、11月上旬に設置しており、15名で構成しているとのことでした。そして、採決および委員長報告は12月議会中に行うとのことでした。

各県によって、議会運営の方法は違います。宮崎県議会の進んでいるところもあれば、他県の取り組みで参考になるところもあります。比較するといろいろと見えてきます。

右松たかひろ

和牛のオリンピックで素晴らしい成績をあげました!!

2012年10月28日

「和牛の祭典inながさき」に、県議団10名で応援に行ってきました!木曜日のブログでも書きましたが、口蹄疫からの復興の象徴であり、希望の星である本県代表牛が大いに力を発揮してもらいたく、側面からの支援で会場入りしました。会場は、出場する各県の応援合戦で熱気むんむんです!

そして、会場に到着して、出品区「第2区(若雌の1)」が始まりました。審査員が様々な項目で細かくチェックしていき、評価が高い牛を順々と前のラインへ移動させていきます(上から2番目の写真)。 これを3列(3回)まで前に出していき、最後まで残った数頭で高レベルの争いになります。

そして、ついに最終結果が出ました! 本県代表牛が首席と2席、なんと1,2位独占です!! 上から3番目の写真が首席の日南市・松本さんが出品した「とみの3」です。

飛行機の時間の関係で帰途につきましたが、第3区も1,2位独占、また、他にも2区分で首席と、本県代表牛は素晴らしい成績を収めました。明日の名誉賞(内閣総理大臣賞)が楽しみです!

右松たかひろ

「和牛の祭典inながさき」に応援で行ってきます!

2012年10月25日

明後日の土曜日に宮崎を出発して、翌日曜日、長崎県のハウステンボス内で開催されている『全国和牛能力共進会(愛称「和牛の祭典inながさき」)』に、本県から出場する代表牛の応援に行ってまいります。現地入りする28日の日曜日は、9区分中8区分の成績が決定します。今回の本県代表牛は、前回と同じく、28頭。5年に一回開催されることから、「和牛のオリンピック」とも言われます。

なんと言っても、前回の鳥取大会では、全9区分中、7区分で優等首席(第1位)を獲得しており、かつ、首席の中から、種牛、肉牛部門で最高賞の内閣総理大臣賞を独占し、文字通り、≪宮崎牛は「日本一」≫の称号を得ました。

今回出場する宮崎県の代表牛は、一昨年の口蹄疫で大きなダメージを被った本県畜産業復興の希望の星たちです。力を大いに発揮していただけるよう、県議会自民党会派の10名(福田、星原、蓬原、丸山、中野(一)、横田、十屋、宮原、松村、右松の各県議)で、心から応援に行ってきます! (緒嶋、押川、内村各県議は、畜産関係者と長崎入りします。)

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会・県北調査(2日目)

2012年08月24日

特別委員会県北調査2日目になります。朝8時半過ぎにホテルを出発して、五ヶ瀬町に向かいます。

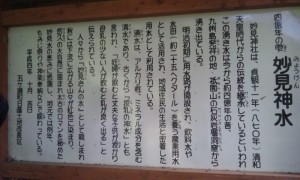

五ヶ瀬町役場にて、「平成の名水100選」に選ばれた妙見神水、この全国でも特筆すべき、清澄(せいちょう)な水が湧き出てくるゆえんとなる五ヶ瀬の地質学的要件や、具体的な水源の保全活動などについて概要説明をいただきました。

その後、実際に「妙見神水」の湧水地に伺います。途中、祇園山が眼前にそびえます。日本列島で最も古い4億3千万年前の化石を産することから、九州島が海から隆起し、最初に誕生した山がこの祇園山と云われており、地質学的にも極めて貴重とされています(下の写真)。

祇園山の麓、いよいよ「妙見神水」の現地に到着しました。下の写真左が、水の湧き出ているところです。 そして、“4億年の雫 (しずく)”と銘打つ妙見神水の説明版が立てられてあります。

下に降りると、湧水が飲めるようになっています。 口にしましたが、思わず「おいしい!」と声が出るほどです。 ミネラルを豊富に含んだ弱アルカリ性の水質で、「授乳の神水」とも云われ、「妊婦さんが飲むと丈夫な子を授かり、乳がよく出る」と、古くから伝えられているようです。

この妙見神水の湧水地のすぐ近くに、『日向天照水(ひむかてんしょうすい)』(左下写真)を生産する工場が設置されてあります(右下の写真)。

ヤナセ緑化株式会社が経営されており、含有ミネラル成分値も特筆すべきもので、全国各地に愛飲家がおられます。

貴重な水資源の現地調査を終え、日之影町役場に向かいました。日之影町は「水源の里条例」を定め、“上流は下流の人を思い、下流は上流の人に感謝する”ことを旨に、「水源の里信振興基金」をはじめ、「地域おこし協力隊」や「水源の里支援隊」など、様々な取り組みを行っています。山間地域で集落が点在する日之影町の取り組みに今後も注目していきたいと思います。

右松たかひろ

水資源保全対策特別委員会・県北調査(1日目)

2012年08月23日

今日から2日間にわたって、水資源保全対策特別委員会で県北調査が行われます。9時に県議会を出発して、まず向かったところは、綾町役場。

役場にて、「水源の森」や「水の郷」に選ばれている綾町の森林や水資源保全に係る取り組みや課題等について話を伺いました。綾町はご承知のとおり、今年の7月11日に「ユネスコ・エコパーク」に登録され、宮崎そして日本の森から、“世界の森”という評価を受けることとなりました。ユネスコ・エコパークの審査基準である3つの条件、「核心地域(コアゾーン)である自然環境特別保護区の地域」「緩衝地域(バッファゾーン)である環境教育・観光レジャーに利用できる地域」「移行地域(トランジッションゾーン)である人と自然環境が共生する地域」を満たし、およそ半世紀をかけた自然保護、そして まちづくりの取り組みが見事に実り、今回の栄誉に結び付けました。地元宮崎の誇りとして、楯環境型社会の世界モデルづくりに、県も様々なかたちで後押しをしていかなければなりません。

このような綾町の森林保全活動に加え、今回の特別委員会の設置趣旨のひとつである山林売買の実態、特に県外や外国資本の動向について、私からもヒアリングをさせていただきました。今回の調査結果を基に、県の取り組み方についてもしっかりと考えてまいります。

綾町をあとにして県北に向かいます。2つ目の現地調査は、美郷町の北郷区になります。旧北郷村であるこの地区は、平成8年の「北郷村いのちの森条例」を契機に、平成13年度から「全村保安林化」の取り組みを開始し、現在では民有林における保安林指定率は86%と、県内でも特出すべき数字になっています。保安林指定に伴う優遇措置、ならびに保安林指定に伴い守らなければならない指定施業要件について、細かく説明をいただきました(左下の写真)。その後、実際に、整備区である「上ノ供養地区」の下刈り業務を視察しました(右下の写真)。

北郷区の調査が終わり、17時過ぎに宿泊地である高千穂町に到着しました。

右松たかひろ

商工建設常任委員会・香港上海調査(3日目)

2012年08月18日

3日目もハードスケジュールになりました。起床は早朝の4時で、5時にはホテルを出発。マイクロバスで香港国際空港へ移動し、出国手続きののち、中国東方航空機にて上海へ飛び立ちました。上海に到着し、入国手続きし終えたのは、午前10時半ごろ。それから上海市内に移動すること約1時間。昼食をとり、早速、宮崎県上海事務所に伺いました。

下は上海事務所が入っているビルの前での集合写真で、左下は事務所から眺める上海市内です。

さすが宮崎事務所だけあって、県産材をふんだんに使った内装になっています(右上の写真)。決して広くはありませんが、事務所として快適な空間になっていました。時間も押していましたので、スケジュールをこなすためにゆっくりする暇もなく、上海市内での調査活動に入ります。

向かったのが、全国商工会連合会ショップです。

お店の入口が、夏の風物詩や浴衣を着た女性店員によるお出迎えで、一目で日本のショップとわかるような工夫がされています(写真左上)。商品については、日本全国各地から東京までの輸送コストは自己負担ですが、あとはコストゼロでショップに陳列が可能なシステムになっています。賃料は月120万円で高く感じましたが、立地条件がいいため、十分にやっていけるとのことでした。

下の写真は、上海市内の市場の模様です。野菜から肉・魚、珍味まで所狭しと並べられていました。

さて、本日のスケジュールの最後は、「上海県人会」の皆様との意見交換会です。3時間にも及び、自己紹介から歓談、そして重要な現地情報など、上海の地でしか得られない生の情報などを受け取ることが出来ました。このことは、今後の県政の東アジア戦略において十分に生かしていく必要があると強く感じた次第です。

今回の調査活動は、大変実りある3日間でありました。明日は朝7時半にはホテルを出発し、福岡空港経由で、夕方、宮崎空港に到着の予定です。明日の4日目は帰路で移動のみですので、以上で、今回の【商工建設常任委員会・香港上海調査の報告】とさせていただきます。

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

- ボランティア各種団体活動 (216)

- 党務(自民党)活動 (100)

- 各種勉強会・講演会 (40)

- 宮崎の人モノ紹介 (12)

- 宮崎の祭り・行事・イベント (110)

- 家族・プライベート・ご挨拶 (91)

- 後援会活動 (276)

- YouTubeチャンネル (19)

- 右松政経塾 (4)

- 各地区後援会 (14)

- 後援会連合会壮年部 (1)

- 後援会連合会女性部 (11)

- 後援会連合会役員 (5)

- 後援会連合会青年部 (2)

- 県内全域(県北地域) (7)

- 県内全域(県南地域) (3)

- 県内全域(県央地域) (2)

- 県内全域(県西地区) (1)

- 県内全域(県西地域) (2)

- 資金管理団体志隆会 (18)

- 隆援会(企業後援会) (1)

- 時事問題 (62)

- 県議会・議員活動 (332)

- 選挙 (76)

- 「右松八策」 (12)

- 4期目県議選 (24)

- 現役大学生からの質問 (4)

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (11)

- 2025年11月 (16)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (8)

- 2025年8月 (4)

- 2025年5月 (11)

- 2025年4月 (9)

- 2025年3月 (11)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (13)

- 2024年12月 (20)

- 2024年11月 (20)

- 2024年10月 (20)

- 2024年9月 (20)

- 2024年8月 (20)

- 2024年7月 (20)

- 2024年6月 (20)

- 2024年5月 (20)

- 2024年4月 (20)

- 2024年3月 (22)

- 2024年2月 (20)

- 2024年1月 (20)

- 2023年12月 (20)

- 2023年11月 (20)

- 2023年10月 (20)

- 2023年9月 (20)

- 2023年8月 (20)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (20)

- 2023年3月 (19)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (8)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (3)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (6)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (5)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (8)

- 2015年3月 (6)

- 2015年2月 (10)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (10)

- 2014年8月 (10)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (10)

- 2014年4月 (10)

- 2014年3月 (10)

- 2014年2月 (10)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (10)

- 2013年11月 (12)

- 2013年10月 (10)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (12)

- 2013年7月 (17)

- 2013年6月 (12)

- 2013年5月 (6)

- 2013年4月 (5)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (8)

- 2012年12月 (6)

- 2012年11月 (17)

- 2012年10月 (16)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (10)

- 2012年7月 (7)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (13)

- 2012年4月 (15)

- 2012年3月 (8)

- 2012年2月 (12)

- 2012年1月 (10)

- 2011年12月 (8)

- 2011年11月 (14)

- 2011年10月 (14)

- 2011年9月 (14)

- 2011年8月 (18)

- 2011年7月 (17)

- 2011年6月 (15)

- 2011年5月 (21)

- 2011年4月 (16)

- 2011年3月 (29)

- 2011年2月 (4)