ホーム > 活動ブログ

ここでは、右松たかひろの日常活動についてデジカメを活用しながら報告しています。 すべてを網羅しているわけではありませんが主な活動内容は記載しております。多くの方々のご指導・ご支援を賜りながら、 後援会活動に日々全力で邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

森林・林業・林産業活性化 九州大会

2011年10月25日

宮崎市民文化ホールに、九州各県から千人近い人が一堂に集い「森林・林業・林産業活性化 九州大会」が開催されました。主催は、森林・林業活性化促進議員連盟になります。今年は本県が開催県となり、宮崎県議もほぼ全員が参加しました。

基調講演は、「地球温暖化対策が牽引する木材利用促進政策」と題して、東京大学アジア生物資源環境研究センターの准教授、井上雅文氏が講演されました。我が国の木材自給率は、26%と、諸外国と比較してもかなり低い数値になっています。その中で、昭和34年に建築学会から出された『木造禁止決議』の影響が大きかったと話されました。 この「木造禁止決議」は、昭和34年9月26日に発生した、伊勢湾台風で受けた甚大な被害に鑑み、建築物の火災、風水害の防止を目的として、特に危険の著しい地域に対する建築制限の一つとして「木造禁止」を提起したものでした。その後、我が国の木材利用は長期にわたり抑制され、平成10年の建築基準法改正を契機に、ようやく具体的な木材利用、木造住宅の復興が始まったと述べられました。

なお、平成21(2009)年12月25日に公表された「森林・林業再生プラン」では、コンクリート社会から木の社会へと転換するため、木材自給率を、50%に引き上げることを明記しました。2020年が目途ですから、あと9年になります。国産材住宅の推進、公共施設などへの木材利用の推進、バイオマス利用の促進、新規需要の開拓などを柱に、森林・林業政策を全面的に見直すことが掲げられています。

最後に、木材利用の地球環境貢献について、「森林整備」、「省エネ効果」、「炭素貯蔵」の3点から、極めて有効であることの説明がありました。その観点で、木材産業のイノベーションによる木材の需要拡大に向けて、“風は吹いている”と力強く述べられました。

右松たかひろ

第2回 自民党ひむか塾

2011年10月22日

【講座1】江藤 拓代議士「かくさない政治」 【講座2】長峯 誠都城市長「修己治人の政治学」

JA・AZMにて、自民党宮崎県連青年局主催のニューリーダー育成塾「ひむか」の第2回講座が開かれました。 講座1は、江藤 拓代議士です。歯切れ良く、物事を直言されます。「東日本大震災では自民党代議士が一番動いた」、「なんで復興債の償還を15年に設定するのか。増税への布石が見えてくる」、「政治家はみずから“ぞうきん”だと思うこと。これを言ったら次の選挙が危ないなどと思ったらおしまい。」、「中選挙区に戻すべき。小選挙区は、当選者が定着すると政治家が堕落する。切磋琢磨があって政治家も鍛えられる。」「TPPはマイナス面が多すぎる。政治家も立場を明確にすること。」、「国民と領土を守ることが政治家の務め。国の威信を守ることは極めて重要・・・・明治期の司法官で、大津事件を裁いた児島惟謙(こじま これたか)の業績を引用しながら」などなど、これからの国家のあり方や政治家としての資質など、多くの示唆に富む話でした。

長峯 誠都城市長からも、自治体の首長、トップリーダーとして、実に参考になるお話をいただきました。「災害対策は首長の手腕で大きく違う。」、「プロアクティブの3つの原則」、「サブシティ構想などを引き合いに・・・“意志あるところに道あり”。」、「債務の削減における手法」、「政治家は使い捨て。最後に責任が取れるのは政治家だけ」、「組合交渉のコツ」、「説明責任の在り方」などなど、参考になりました。

次回、第3回ひむか塾は、12月3日に開催されます。

右松たかひろ

県議会議員と宮崎市政推進懇談会

2011年10月18日

ホテルプラザにて、私を含め宮崎市選出の県議会議員と戸敷宮崎市長ならびに市の執行部の皆さんとの意見交換会、「平成23年度 宮崎県議会議員との市政推進懇談会」が開かれました。

テーマは、

1.「東日本大震災を受けての地震・津波の被害想定の早期見直しについて」

2.企業誘致促進に対する積極的な支援について

でありました。

まず、過日、戸敷市長から河野知事に対して手渡された「平成24年度県に対する提案・要望書」を出席の県議に配布されました。この要望書は、今日初めて目にするものでしたが、41項目47ページにわたって作成された県への要望書です。県内各市町村から上がってきた要望書は、県に上がってきた段階で、できれば、当該選挙区選出の県議会議員には同様のものを頂くと助かります。市から県への要望内容を当該県議が知っておくことは大変重要だと感じております。

なお、テーマごとの意見交換では、1の「東日本大震災を受けての地震・津波の被害想定の早期見直しについて」は、まさに、9月の一般質問で私が取り上げた内容でありますので、自らの所見も含めて、戸敷市長に考えを申し上げたところです。

一つ気になったことですが、会議の中で、議論をミスリードしてしまう発言があったことは残念でありました。功を焦ったり、自らの力を誇示したりすることは論外で、せっかくの中身ある議論が、まったく見当違いの話し合いになってしまいます。危機管理の分野で、スピードある決断力は住民の命を守るために、政治家が当たり前に備えるべき資質です。更には、専門家だけに任せていればいいのであれば、政治家は必要ありません。東日本大震災では、いかに専門家の知識が役に立たなかったかは自明であります。 専門家の意見は参考にしても、最終判断・最終決断するのは政治家であります。ちなみに、「東日本大震災を受けての地震・津波の被害想定の早期見直しについて」は、私の所属する県議会の防災対策特別委員会でも幾度となく議論を交わしたものです。その土台の上で、私は発言した次第です。

昼食もはさみながら、2時間では足りないくらい意見交換ができました。今後も、市の考え方も念頭に入れながら、県政の発展に力を尽くしてまいります。

右松たかひろ

自民党宮崎県連「政経セミナー2011」

2011年10月16日

自民党宮崎県連主催で「政経セミナー2011」が、県立芸術劇場(メディキット県民文化センター)の演劇ホールで盛大に開催されました。

私は県連の広報委員長を拝命いたしている関係で、少し早めに会場の楽屋に入り、他の県連役員と一緒に、石原伸晃自民党幹事長を囲み、昼食をいただきました。また、石原幹事長のお見送り役も担当しましたので、講演が終わり次第、空港までの車中でいろいろとお話しできたことは貴重な機会でありました。金美齢さんのお話も、大変好評でした。

セミナーの後は県連青年局の五役会で、ニューリーダー育成塾「ひむか」についての打ち合わせを始め、自民党青年局九州大会の件などの会議を持ちました。来週土曜日には、ニューリーダー育成塾「ひむか」の第2回講座が開催されます。第2回講座は、江藤拓代議士と長峯誠都城市長の講演が予定されています。塾生の皆さんも大変楽しみにされていることと思います。

右松たかひろ

PTA全国大会

2011年10月15日

新宿のハイアットリージェンシー東京にて、2日間にわたり、「全附P連・PTA研修会 第2回全国大会」が開催され、当校からもPTA役員10名程で参加しました。初日の土曜日は、基調講演があり、「魂を揺さぶる本気教育 ~感動は人を動かす~ 」と題して木下晴弘氏の講演があり、そのあと、各グループに分かれ分科会(ワークショップ形式)が開かれました。2日目の今日は、本講演1では、乙武洋匡氏が「子どもたちのためにできること ~みんなちがって、みんないい~ 」の演題で話され、本講演2では、「つなげる力で子どもたちを解き放て! ~情報編集能力が未来を拓く~ 」と題して、藤原和博氏の講演があり、全体会が行われ、全日程を終了しました。どれも大変充実した中身でしたが、とりわけ、新しい試みとなった、各グループに分かれてのディスカッションは有意義なものでした。テーマは「親の力 いかに子どもに接するか~学力だけでなく人間力も伸ばす方法を考える~」で、自分を振り返る「Be-Do-Have」などについて、さらに深堀して、意見交換をしました。皆さん、子を持つ親。それぞれが、悩みや問題意識を抱えながら子育てしています。木下晴弘講師の言葉・・・「自己肯定できる子どもに育てていこう・・・。悩みやトラウマがあるから人生で、そのトラウマを克服するために生きているもの。自らのトラウマと向き合っていきましょう。」の話を伺い、「そのようなスタンスで子どもたちに接して行こうね。」と、PTA同士で確認し合ったり、「人間力=他を幸せにできる人」などの投げかけもあったりと、みんなで多くの話し合いが持たれました。

(下は、ハイアットリージェンシーから望む東京都庁および東京都議会棟です。)

右松たかひろ

「活動ビデオ」に9月一般質問の録画中継を掲載しました。

2011年10月15日

9月定例県議会で、本会議壇上にて一般質問を行いました。

その時の録画中継を掲載しましたのでどうぞご覧になってください。

<活動ビデオ ~ https://www.migimatsu.jp/video/ >

—————————————————————————————

<一般質問・写真集>

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(3日目)

2011年10月14日

総務政策常任委員会の県外調査3日目は横浜に移動しました。パシフィコ横浜で開催中の「クリーン発電&スマートグリッドフェア2011」を訪問しました。主催者のコメントとして、「電力だけに依存しないエネルギー調達の手段が今後は必要となる。家庭単位では、EVを自前のバックアップ電源とした<スマートハウス>が基本となる。」など述べられています。

今回、私が特に興味を引いたのは、「スマートコミュニティ」でした。 展示会では、スマートコミュニティの実現に必要なシステムや要素技術を持ち、実証実験に先進的に取り組む企業各社が、所狭しと展示を行っていました。

午前中に、同上の「クリーン発電&スマートグリッドフェア2011」に参加の後、JICA海外移住資料館(同じく横浜)を訪問し、今回の総務政策常任委員会・県外調査の全日程を終えました。

私は、委員会行動から離れ、引き続き東京に残り、所属するPTAの全国大会に参加しました。この日は東京泊(新宿)です。

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(2日目)

2011年10月13日

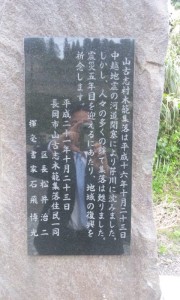

県外調査2日目は、山古志地区(新潟県長岡市)での現地調査になりました。下の写真、上段左は、震災で山が崩れ落ちた跡で、上段左は、新設された橋の上から撮影した、水没した村の家屋の残骸です。もとは、この廃屋の脇に国道が走っていたとのこと。 なお、この廃屋は、震災を風化させないということで、あえてこのまま残存されるとのことでした。中段の写真の石碑には、「地震で沈んだ村 皆の力でここによみがえる 山古志 木籠」と記されています。中越大震災は、今から7年前の平成16年10月23日に発生しました。日本でも有数の地すべり地帯であったことから、斜面の崩落などで甚大な被害を被り、山古志村に通じるすべての道路が寸断されたため孤立しました。 自衛隊のヘリなどで長岡市に輸送された模様は、下の写真にもある映画「マリと子犬の物語」でも赤裸々に描かれています。

あれから7年。今、山古志は復興がどんどん進んでいます。棚田、錦鯉(ニシキゴイ)の養殖、闘牛などを観光資源に、「日本の原風景が残る村」として、地域おこしに成功してきています。

(財)山の暮らし再生機構や役場の方々が、全村避難から復興できた3つの重要事項として、以下の3点を述べられました。

①コミュニティを大事にしていた。避難時も、集落単位で集まったりしていろいろと話し合うことが出来た。

②中間支援組織があった。各層、皆で応援しようという力が働いた。

③地域資源があった。~伝統、文化、食べ物など。

(中越大震災復興基金の役割も大きかった。)

山古志を愛し、山古志を誇りに思う人たちが、「山古志のアイデンティティ」をつくり出すという、強い意志で復興を遂げた過程は、中山間地域を多く持つ本県にも大いに参考になるものです。集落支援員をいかに活用するか、活性化への大きなヒントを得ることも出来ました。

上は、中越大震災からの救出そして復興を描いた感動作!「マリと子犬の物語」で主人公を演じた“マリ”です!

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(1日目)

2011年10月12日

今日から3日間にわたって、総務政策常任委員会の県外調査が行われます。初日の今日は、新潟県になります。早朝8時過ぎの便で宮崎を立ち、東京から新幹線で新潟駅に13時半に到着後、すぐ新潟県庁へと移動しました。

新潟県庁では、平成16年10月23日に発生した新潟県中越大震災から復興への取り組みについて話を伺いました。主な内容としては以下の2点です。

1.財団法人新潟県中越大震災復興基金について

2.復興支援事業の取り組みと成果について

この中越大震災復興基金ですが、そのスキームは「指名債権譲渡方式に運用」から成り立っています。①県が復興基金に貸付けるための資金を銀行から年利2%で借ります。②県は銀行から調達した資金を復興基金に無利子で貸し付けます。③復興基金は、県から借り入れた資金で、銀行が保有する県に対する貸付債権を購入します。④その結果、復興基金は県に対する貸付債権を有することとなり、銀行の貸付利子2%がそのまま基金に移転する、このような仕組みになっています。毎年60億円、10年間で600億円が基金事業の資金になるわけです。さらに、支払利息の5/6を対象に95%が『普通交付税措置』されます。なお、その後、平成19年7月16日に発生した「中越沖地震」では、同じく復興基金を設置しましたが、支払利息の5/6を対象に80%は『特別交付税措置』になっています。能登半島地震を境に、交付税措置の在り方が変わったとの説明でした。

この指名債権譲渡方式による復興基金のスキームは、雲仙岳災害対策基金を踏襲した形になります。

(下の写真:左が新潟県庁、右が中越大震災復興のシンボル「錦鯉」です。)

新潟県庁を後にして、続いて、新潟東港を調査しました。日本海側最大の港であり、東日本大震災の後は、被災地および近県の代替港として、外貿コンテナ取扱貨物量が前年度30%割増になっているとの報告がありました。ちなみに、細島港は、取扱貨物量が、25,012TEU(新潟港は、162,641TEU)で、全国順位で35位になっています。

右松たかひろ

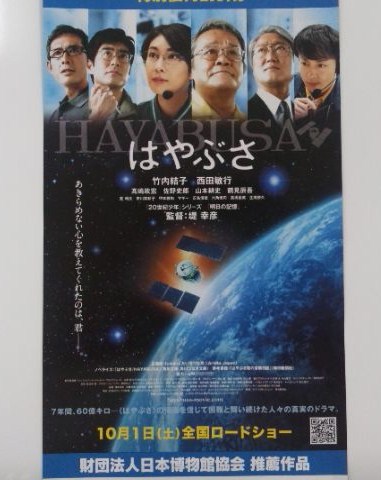

「はやぶさ/HAYABUSA」

2011年10月02日

10月1日の昨日から全国で上映されている「はやぶさ/HAYABUSA」を、妻と小学生の子どもの家族4人で、イオンのシネマへ見に行きました。上映中、涙が出てくるほど、感動しました!!絶対にお薦めです!ぜひご覧になってください。

2010年6月13日。 あのNASAに先駆けて、世界で初めて、月以外の天体から地表のサンプルを採取して持ち帰るという偉業を、日本の小惑星探査機「はやぶさ」が成し遂げてくれました。いくつもの絶体絶命のピンチを乗り越えてのことでした。映画のサブタイトルにもありましたが、「絶対にあきらめない心を教えてくれたのは、君――。」 世界初のミッションに挑んだプロジェクトメンバーも素晴らしいです!心を一つに、決してあきらめない・・・一途な思いが、奇跡を呼びました。

信念、勇気、希望、自信、誇り・・・そして、こころを揺るがす感動を、この映画から、もらえますよ!!

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

- ボランティア各種団体活動 (216)

- 党務(自民党)活動 (100)

- 各種勉強会・講演会 (40)

- 宮崎の人モノ紹介 (12)

- 宮崎の祭り・行事・イベント (111)

- 家族・プライベート・ご挨拶 (91)

- 後援会活動 (276)

- YouTubeチャンネル (19)

- 右松政経塾 (4)

- 各地区後援会 (14)

- 後援会連合会壮年部 (1)

- 後援会連合会女性部 (11)

- 後援会連合会役員 (5)

- 後援会連合会青年部 (2)

- 県内全域(県北地域) (7)

- 県内全域(県南地域) (3)

- 県内全域(県央地域) (2)

- 県内全域(県西地区) (1)

- 県内全域(県西地域) (2)

- 資金管理団体志隆会 (18)

- 隆援会(企業後援会) (1)

- 時事問題 (62)

- 県議会・議員活動 (332)

- 選挙 (76)

- 「右松八策」 (12)

- 4期目県議選 (24)

- 現役大学生からの質問 (4)

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (11)

- 2025年11月 (16)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (8)

- 2025年8月 (4)

- 2025年5月 (11)

- 2025年4月 (9)

- 2025年3月 (11)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (13)

- 2024年12月 (20)

- 2024年11月 (20)

- 2024年10月 (20)

- 2024年9月 (20)

- 2024年8月 (20)

- 2024年7月 (20)

- 2024年6月 (20)

- 2024年5月 (20)

- 2024年4月 (20)

- 2024年3月 (22)

- 2024年2月 (20)

- 2024年1月 (20)

- 2023年12月 (20)

- 2023年11月 (20)

- 2023年10月 (20)

- 2023年9月 (20)

- 2023年8月 (20)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (20)

- 2023年3月 (19)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (8)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (3)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (6)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (5)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (8)

- 2015年3月 (6)

- 2015年2月 (10)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (10)

- 2014年8月 (10)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (10)

- 2014年4月 (10)

- 2014年3月 (10)

- 2014年2月 (10)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (10)

- 2013年11月 (12)

- 2013年10月 (10)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (12)

- 2013年7月 (17)

- 2013年6月 (12)

- 2013年5月 (6)

- 2013年4月 (5)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (8)

- 2012年12月 (6)

- 2012年11月 (17)

- 2012年10月 (16)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (10)

- 2012年7月 (7)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (13)

- 2012年4月 (15)

- 2012年3月 (8)

- 2012年2月 (12)

- 2012年1月 (10)

- 2011年12月 (8)

- 2011年11月 (14)

- 2011年10月 (14)

- 2011年9月 (14)

- 2011年8月 (18)

- 2011年7月 (17)

- 2011年6月 (15)

- 2011年5月 (21)

- 2011年4月 (16)

- 2011年3月 (29)

- 2011年2月 (4)