ホーム > 活動ブログ

時事問題

ジャパンキャビア加工生産工場の起工式

2016年06月21日

ニュース等でも放映されましたが、本日、ジャパンキャビア加工生産工場建設の起工式に、環境農林水産常任委員長として参列しました。

いよいよ30年の年月をかけた「宮崎産キャビア」が、世界に打って出る生産基地が建設されます。現在の年間200kgから、1.5トンに飛躍的に製造量を増やすことが可能となり、もちろんHACCP対応です。非常に楽しみです!

宮崎が誇るフードビジネスの一つとして、宮崎から全国そして世界展開へ、しっかりと応援していきます!

宮崎県議会議員 右松たかひろ

「第59回宮崎県畜産共進会」

2015年10月27日

「第59回宮崎県畜産共進会」に出席しました。口蹄疫終息から5年、児湯地域家畜市場では8年ぶりの開催で、非常に感慨深い共進会となりました。

5年に一度、和牛の日本一を決める全国和牛能力共進会は、長崎から宮城に舞台が移り、2年後に開催されます。

宮崎牛“三連覇”の偉業達成に向けて、県挙げて取り組んでいくことを皆で誓いました!

宮崎県議会議員 右松たかひろ

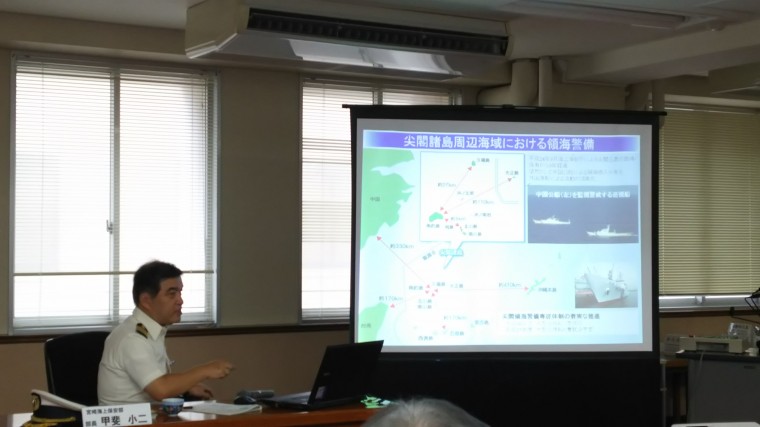

宮崎県議会「海上保安議員懇話会」の研修会

2015年09月29日

県議会海上保安議員懇話会の研修会が開かれました。宮崎海上保安の甲斐小二部長から、尖閣諸島に係る現況や外国漁船による違法操業等への対策など、日々の保安庁の業務について説明いただきました。

海の治安を守り、さらには海難等の人命救助、海上防災から漂流ゴミ等の環境保全業務まで、幅広くかつ緊張感の下の激しい海上任務に日夜従事されていることに、改めて感謝と敬意の念をいだきます。

宮崎県議会議員 右松たかひろ

東日本大震災から4年

2015年03月11日

特別委員会の冒頭において、4年前に発生した東日本大震災で犠牲となられた方々に哀悼の意を表するため、黙祷を捧げました(写真上の左端)。

また、大橋事務所にいた午後2時46分のサイレン吹鳴においても、同様に捧げました。

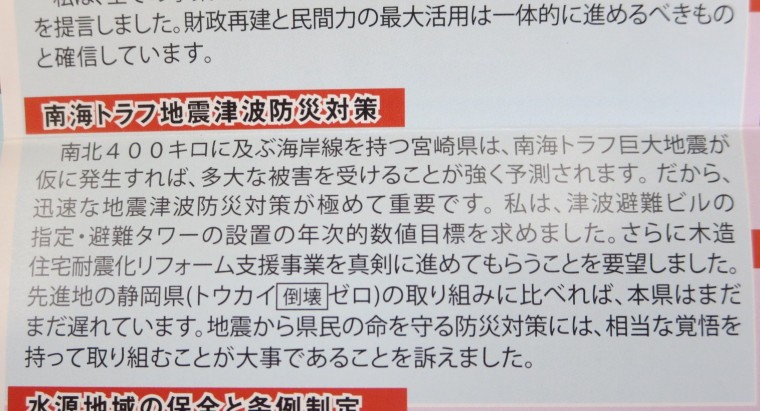

本県も南北400キロに及ぶ長い海岸線を持ち、南海トラフ巨大地震がいつ発生するか分からない中、危機意識を高めて、県民の生命を守るために、先進他県にひけをとらない地震津波防災対策を、さらに進めていかなければなりません。写真下は、私の県政通信に掲載した「議会での提言内容」です。県民の生命財産を災害から守るために、県議会議員として、議会提言等、自らの職責を果たしてまいります。

宮崎県議会議員 右松たかひろ

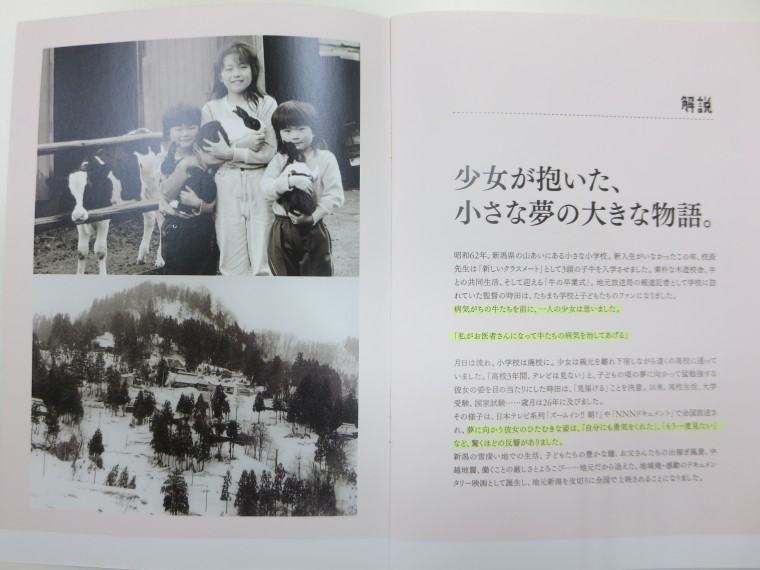

素晴らしい映画でした!~「夢は牛のお医者さん」~

2014年08月30日

今日、宮崎キネマ館で、素晴らしい映画と出会いました。その映画のタイトルは、『夢は牛のお医者さん』です。

この映画は、ドキュメンタリーになっており、主人公の、当時、小学3年生だった女の子を、27年間にわたって取材を続けた、地元テレビ局の報道記者が、監督になって制作した記録映画になります。

舞台となった新潟県の山あいにある小さな小学校に、昭和62年、新入生がいなかったこの年に、校長先生のはからいで、新しいクラスメイトとして、3頭の子牛を入学させたのが、この映画の始まりです・・・。

体験学習が、子どもたちに与える影響の大きさ、そして、人格形成において、幼少時の体験活動がいかに大事か、とても考えされました。教育の本質である、いかに有為な人材を輩出していくか・・・・・、それは、知識・知能だけではなく、人間性や道徳観を併せ持って、初めて地域社会に貢献し得る、真の人財になることを指します。このドキュメンタリー映画の主人公である、誰にも愛されるプロの獣医師になった彼女のように、素朴で、純粋で、ひたむきな人を、いかに多く育てていくか・・・、心を揺さぶられる映画でした。

ちょうど、県議会で今年、私が所属している委員会が、教育委員会を所管している「文教警察企業常任委員会」ですので、来月に行う私の一般質問でも、ぜひ取り上げたいと思います。

宮崎県議会議員 右松たかひろ

すべての日本人を返す・拉致問題解決のための大集会

2014年08月03日

本日、南九州短期大学の講堂にて、『すべての日本人を返す・拉致問題解決のための大集会~最後のチャンス! 今、あらためて拉致問題を考える~』と題してイベントが開催をされ、私も宮崎県議会の北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟の幹事として出席しました。

今回の主催は、林田・水居家族連絡協議会で、救う会宮崎や特定失踪者問題調査会ならびに北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(家族会)が協力して開催されたものであります。

まず、報告1では、家族会事務局長の増元照明さんが講演されました。その中で、福田政権が北朝鮮に対して再調査を依頼したことは間違いで、偽物の遺骨と分かったことで、あの国は本当に殺しかねない国だ。もちろん現代の医科学調査では、遺骨からいつごろ亡くなったのかも分かるので、そのようなことは絶対にさせない。家族会では、再調査ではなく、「返せ!」と言ってもらいたいのである。さらに、「今回の日朝協議で設置された北朝鮮の調査委員会の権限が果たして強いのか、まだ疑問を感じている。しかし、今度の交渉は最後の戦いになる。絶対に負けることはできない。すべての拉致被害者を出せ!というメッセージを、政府のみならず、国民全体から発してもらいたい!」と強く訴えられました。

続いて、報告2では、特定失踪者問題調査会代表の荒木和博さんが講演され、具体的な拉致現場の模様を写真などを使い説明されました。「50ノットも出る不審船は、まさに軍艦と言ってもよいような武器を数多く積んでおり、その後方部が開き、黒い船の工作小船が出てくる仕組みになっており、その小型船は、もちろん自爆用スイッチもついている」、とのこと。また、拉致問題では、本当のことをごまかそうとする勢力が、まだまだ国内にいるとの警鐘を鳴らされました。

最後に、報告3として、宮崎における拉致事案として、特定失踪者の水居明さんのご長男の水居徹さんが講演されました。「赤江のタンポリから出航した水居明さんと林田幸男さんの乗ったプレジャーボートが忽然と姿を消した。おそらく日本人猟師も多数、拉致被害を受けているのではないか。韓国の拉致は、大半(500人以上)が猟師で、日本の被害者に猟師がいないのはおかしい」、と訴えられました。

今後の取り組みとして、地方自治体がこの拉致問題に対して、主体的に動いてもらいたいと述べられました。もちろん、宮崎県議会の北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟としても、出来得る限りの声を上げていかなければならないと決意しています。

拉致被害の全体像は極めて大きいと認識し、今回の日朝協議に基づく北朝鮮との交渉結果が、よもや数名や数十名の帰国で納得できるような問題ではないことを、国民全体で共有すべきと、改めて感じた次第です。

宮崎県議会議員 右松たかひろ

「第7回 道づくりを考える宮崎中央女性の会」総会

2014年03月22日

本日、「第7回 道づくりを考える宮崎中央女性の会」の総会が開催され出席しました。県内の道づくりを考える女性の会は8団体(道づくりを考える延岡女性の会、日之影町の道づくりを考える女性の会、道づくりを考える日向・門川女性の会、宮崎みなみ生活(いきいき)ロード女性の会、道づくりを考える都農女性の会、高千穂町道づくり女性の会、五ヶ瀬町道づくりを考える女性の会、道づくりを考える宮崎中央女性の会)あり、高速道路早期整備を実現する上で、非常に大きな影響を与える団体です。

今日の総会も、300名以上の方が一堂に集い、首長、国会議員、地方議員も勢揃いして、活気あふれる会となりました。県内に残るミッシングリンクの解消に向け、一致団結して取り組んでいくことを確認し、盛会裏に終えました。

右松たかひろ

東九州道の日向IC~都農IC間「開通式」

2014年03月16日

本日、県民の悲願であった「東九州自動車道」の未開通部分の日向・都農間が開通し、延岡までが高速でようやくつながることとなりました。東九州自動車道の整備状況を下記に掲載しましたが、まだまだ、清武南からの県南部分がつながってませんので、手放しで喜ぶことはできませんが、大きな一つの節目を迎えたこととなります。

これから、物流・経済活動面や防災救急面、観光面でも大きな影響を受けることとなります。当然、地域間競争も苛烈を極めることとなりますので、東九州道の開通が本県の飛躍につながるように、沿線市町村とともに官民あげて全力で取り組んでいかなければなりません。政策を誘導する政治の責任も大きくなることは言うまでもありません。構想本格化から半世紀越しの開通を、最大限に活かす県の施策策定に関わっていくことを決意しています。

右松たかひろ

北朝鮮による拉致問題シンポジウム

2013年07月23日

本日、宮日会館にて、「北朝鮮による拉致問題に関するシンポジウム」が開催され、私も出席しました。また、宮崎県議会北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟に所属する多くの同僚県議も出席しました。上写真は左から、水居徹さん(特定失踪者・水居明さんの息子様)、林田雪代さん(特定失踪者・林田幸男さんの奥様)、荒木和博さん(特定失踪者問題調査会の代表)、増元照明さん(拉致被害者・増元るみ子さんの弟様)、村岡育代さん(特定失踪者・田中正道さんの妹様)、前山利恵子さん(特定失踪者・園田一・敏子さんの娘様)になります。

シンポジウムの中から、印象深い発言内容を以下に記載します。

増元さん~「国会議員になる前から拉致問題に取り組まれていた、安倍総理のぶれない姿勢に全幅の信頼を寄せている。」「拉致の問題さえ解決できなければ、核の問題は絶対に解決できない。」「我が国が、自分たちの国を自分たちで守る当たり前の国家になることを一番恐れているのは中国と朝鮮半島の政権である。」「北朝鮮の拉致の船を法的に一度も止めれずにいたことが、拉致被害者の拡大を招いた。」

水居さん~「期限、スケジュールがいつも明確でない。拉致問題をいつまでに、どのように解決していくのか、そのスキームや計画を明確にしてほしい。」

荒木さん~「拉致被害者は必ず取り戻せる。自分は自衛隊予備軍に登録した。最近では8年前にも拉致がおこなわれていた。」

拉致被害者ならびに特定失踪者のご家族の方の生の声を聞かせていただき、非常に有益だったと感じています。自らも、自民党宮崎県連の青年局長として、自民党青年局が主催する拉致問題に関する「全国一斉の街頭活動」を毎年行っています。拉致問題解決・被害者救出に向け、安倍政権であるこの時期を逸することなく、今後さらに地方からも声を上げていかなければなりません。

右松たかひろ

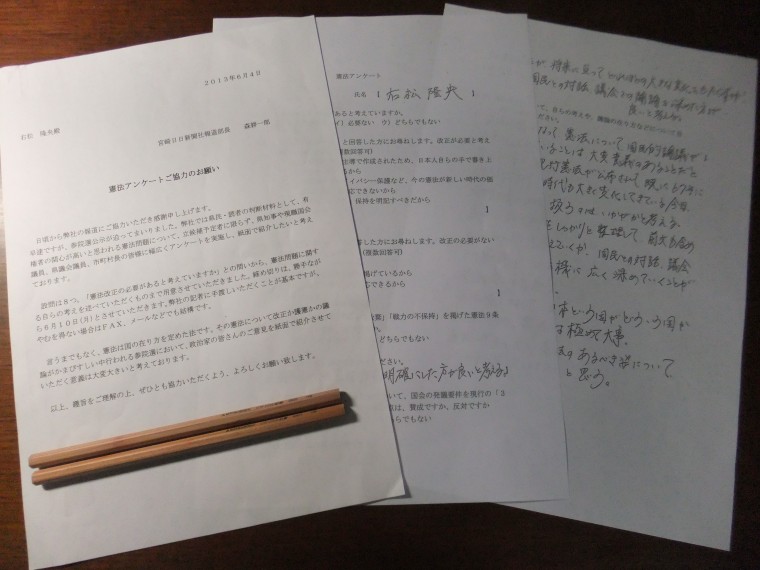

宮日新聞社の「憲法アンケート」について

2013年06月16日

地元紙の宮日新聞にも掲載されました、「憲法アンケート」について、宮崎日日新聞社によるアンケートに対する私の回答および自らの意見(コメント)の全文と、その理由など見解を補足して報告いたします。

___________________________________________

問1. 憲法改正の必要があると考えていますか。

ア)必要がある イ)必要ない ウ)どちらでもない

私の回答~ア)必要がある

問2・ 問1で「必要がある」と回答した方にお尋ねします。改正が必要と考える理由は何ですか。(複数回答可)

ア)占領下に米国主導で作成されたため、日本人自らの手で書き上げる必要があるから

イ)環境権やプライバシー保護など、今の憲法が新しい時代の価値観、課題に対応できないから

ウ)9条で「自衛軍」保持を明記すべきだから

エ)その他

私の回答~ア) 、 ウ)

問3. 問1で「必要ない」と回答した方にお尋ねします。

・・・・・・・私は「必要ある」と答えましたので、この問いは省きます。

問4. 全員にお尋ねします。「戦争の放棄」「戦力の不保持」を掲げた憲法9条の改正に賛成ですか、反対ですか。

ア)賛成 イ)反対 ウ)どちらでもない

私の回答~ア)賛成

問5・ 問4で回答した、理由をお書きください。

私の回答(意見)~「自衛隊の位置付けは明確にした方が良いと考える。」

問6. 改正手続きを定めた憲法96条について、国会の発議要件を現行の「3分の2」から「過半数」に変更する点は、賛成ですか、反対ですか

ア)賛成 イ)反対 ウ)どちらでもない

私の回答~ウ)どちらでもない

問7. 問6で回答した理由は何ですか。

私の回答(意見)~「96条の改正が、将来に亘ってどれほどの大きな変化をもたらすのか。もう少し、国民との対話、議会での議論を深めた方が良いと考える。」

これについては少し見解を補足させていただきます。私は、この問いには、あえて≪ ウ)のどちらでもない≫としました。それは、自らの発言や回答に、将来に亘って責任を持ちたい、という思いからであります。なぜか、一番懸念していることは、衆議院が小選挙区制になって、政党獲得票よりも議席獲得数が過大に振れ過ぎるようになって、国の政治の安定性が損なわれつつあるからです。すなわち、過半数を取った政党が、憲法を政争の具として、そのたびに、憲法改正の発議を繰り返しおこなってくる可能性を否定できないからです。我が国は、いまだに、イデオロギーの相違によるぶつかり合いが絶えず、成熟した真の民主主義とは言えない状況です。本来は、国を大事に思う、伝統心、公共心を当然共有していく中で、経済政策や福祉政策、国と地方自治のあり方などで、政党間の主義主張をぶつけ合うのが、真の民主主義と考えます。このように国政の成熟度の観点から、問1や4の通り、私は憲法改正を是とする立場ですが、憲法改正の発議要件を過半数にすることへの影響の懸念を、もっとしっかりと議論すべきとのことで、ウのどちらでもない、としたところです。

問8. 憲法改正について、自らの考えや、議論の在り方などについて自由にお書きください。

私の回答(意見)~「安倍内閣になって、憲法について国民的論議が活発化されていることは、大変意義のあることだと考えている。現行憲法が公布されて、すでに67年になろうとしており、時代も大きく変化してきている今日、金科玉条のごとく扱うのはいかがかと考える。憲法の成り立ちをしっかりと整理して、前文も含め、どこをどのように考えていくか、国民との対話、議会での議論を、これを機に広く深めていくことが望まれていると思う。諸外国に対して、日本という国がどういう国か示していく上で、憲法は極めて大事。国民、県民と共に、憲法のあるべき姿について、しっかりと考えていきたいと思う。

___________________________________________

以上が、この度の宮崎日日新聞の「憲法アンケート」に対する私の回答および私の意見の全文になります。

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

- ボランティア各種団体活動 (216)

- 党務(自民党)活動 (100)

- 各種勉強会・講演会 (40)

- 宮崎の人モノ紹介 (12)

- 宮崎の祭り・行事・イベント (111)

- 家族・プライベート・ご挨拶 (91)

- 後援会活動 (276)

- YouTubeチャンネル (19)

- 右松政経塾 (4)

- 各地区後援会 (14)

- 後援会連合会壮年部 (1)

- 後援会連合会女性部 (11)

- 後援会連合会役員 (5)

- 後援会連合会青年部 (2)

- 県内全域(県北地域) (7)

- 県内全域(県南地域) (3)

- 県内全域(県央地域) (2)

- 県内全域(県西地区) (1)

- 県内全域(県西地域) (2)

- 資金管理団体志隆会 (18)

- 隆援会(企業後援会) (1)

- 時事問題 (62)

- 県議会・議員活動 (332)

- 選挙 (76)

- 「右松八策」 (12)

- 4期目県議選 (24)

- 現役大学生からの質問 (4)

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (11)

- 2025年11月 (16)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (8)

- 2025年8月 (4)

- 2025年5月 (11)

- 2025年4月 (9)

- 2025年3月 (11)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (13)

- 2024年12月 (20)

- 2024年11月 (20)

- 2024年10月 (20)

- 2024年9月 (20)

- 2024年8月 (20)

- 2024年7月 (20)

- 2024年6月 (20)

- 2024年5月 (20)

- 2024年4月 (20)

- 2024年3月 (22)

- 2024年2月 (20)

- 2024年1月 (20)

- 2023年12月 (20)

- 2023年11月 (20)

- 2023年10月 (20)

- 2023年9月 (20)

- 2023年8月 (20)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (20)

- 2023年3月 (19)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (8)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (3)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (6)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (5)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (8)

- 2015年3月 (6)

- 2015年2月 (10)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (10)

- 2014年8月 (10)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (10)

- 2014年4月 (10)

- 2014年3月 (10)

- 2014年2月 (10)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (10)

- 2013年11月 (12)

- 2013年10月 (10)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (12)

- 2013年7月 (17)

- 2013年6月 (12)

- 2013年5月 (6)

- 2013年4月 (5)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (8)

- 2012年12月 (6)

- 2012年11月 (17)

- 2012年10月 (16)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (10)

- 2012年7月 (7)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (13)

- 2012年4月 (15)

- 2012年3月 (8)

- 2012年2月 (12)

- 2012年1月 (10)

- 2011年12月 (8)

- 2011年11月 (14)

- 2011年10月 (14)

- 2011年9月 (14)

- 2011年8月 (18)

- 2011年7月 (17)

- 2011年6月 (15)

- 2011年5月 (21)

- 2011年4月 (16)

- 2011年3月 (29)

- 2011年2月 (4)