ホーム > 活動ブログ

県議会・議員活動

県議会議員と宮崎市政推進懇談会

2011年10月18日

ホテルプラザにて、私を含め宮崎市選出の県議会議員と戸敷宮崎市長ならびに市の執行部の皆さんとの意見交換会、「平成23年度 宮崎県議会議員との市政推進懇談会」が開かれました。

テーマは、

1.「東日本大震災を受けての地震・津波の被害想定の早期見直しについて」

2.企業誘致促進に対する積極的な支援について

でありました。

まず、過日、戸敷市長から河野知事に対して手渡された「平成24年度県に対する提案・要望書」を出席の県議に配布されました。この要望書は、今日初めて目にするものでしたが、41項目47ページにわたって作成された県への要望書です。県内各市町村から上がってきた要望書は、県に上がってきた段階で、できれば、当該選挙区選出の県議会議員には同様のものを頂くと助かります。市から県への要望内容を当該県議が知っておくことは大変重要だと感じております。

なお、テーマごとの意見交換では、1の「東日本大震災を受けての地震・津波の被害想定の早期見直しについて」は、まさに、9月の一般質問で私が取り上げた内容でありますので、自らの所見も含めて、戸敷市長に考えを申し上げたところです。

一つ気になったことですが、会議の中で、議論をミスリードしてしまう発言があったことは残念でありました。功を焦ったり、自らの力を誇示したりすることは論外で、せっかくの中身ある議論が、まったく見当違いの話し合いになってしまいます。危機管理の分野で、スピードある決断力は住民の命を守るために、政治家が当たり前に備えるべき資質です。更には、専門家だけに任せていればいいのであれば、政治家は必要ありません。東日本大震災では、いかに専門家の知識が役に立たなかったかは自明であります。 専門家の意見は参考にしても、最終判断・最終決断するのは政治家であります。ちなみに、「東日本大震災を受けての地震・津波の被害想定の早期見直しについて」は、私の所属する県議会の防災対策特別委員会でも幾度となく議論を交わしたものです。その土台の上で、私は発言した次第です。

昼食もはさみながら、2時間では足りないくらい意見交換ができました。今後も、市の考え方も念頭に入れながら、県政の発展に力を尽くしてまいります。

右松たかひろ

「活動ビデオ」に9月一般質問の録画中継を掲載しました。

2011年10月15日

9月定例県議会で、本会議壇上にて一般質問を行いました。

その時の録画中継を掲載しましたのでどうぞご覧になってください。

<活動ビデオ ~ https://www.migimatsu.jp/video/ >

—————————————————————————————

<一般質問・写真集>

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(3日目)

2011年10月14日

総務政策常任委員会の県外調査3日目は横浜に移動しました。パシフィコ横浜で開催中の「クリーン発電&スマートグリッドフェア2011」を訪問しました。主催者のコメントとして、「電力だけに依存しないエネルギー調達の手段が今後は必要となる。家庭単位では、EVを自前のバックアップ電源とした<スマートハウス>が基本となる。」など述べられています。

今回、私が特に興味を引いたのは、「スマートコミュニティ」でした。 展示会では、スマートコミュニティの実現に必要なシステムや要素技術を持ち、実証実験に先進的に取り組む企業各社が、所狭しと展示を行っていました。

午前中に、同上の「クリーン発電&スマートグリッドフェア2011」に参加の後、JICA海外移住資料館(同じく横浜)を訪問し、今回の総務政策常任委員会・県外調査の全日程を終えました。

私は、委員会行動から離れ、引き続き東京に残り、所属するPTAの全国大会に参加しました。この日は東京泊(新宿)です。

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(2日目)

2011年10月13日

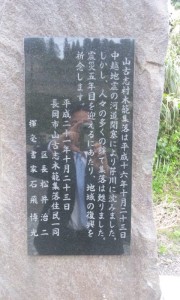

県外調査2日目は、山古志地区(新潟県長岡市)での現地調査になりました。下の写真、上段左は、震災で山が崩れ落ちた跡で、上段左は、新設された橋の上から撮影した、水没した村の家屋の残骸です。もとは、この廃屋の脇に国道が走っていたとのこと。 なお、この廃屋は、震災を風化させないということで、あえてこのまま残存されるとのことでした。中段の写真の石碑には、「地震で沈んだ村 皆の力でここによみがえる 山古志 木籠」と記されています。中越大震災は、今から7年前の平成16年10月23日に発生しました。日本でも有数の地すべり地帯であったことから、斜面の崩落などで甚大な被害を被り、山古志村に通じるすべての道路が寸断されたため孤立しました。 自衛隊のヘリなどで長岡市に輸送された模様は、下の写真にもある映画「マリと子犬の物語」でも赤裸々に描かれています。

あれから7年。今、山古志は復興がどんどん進んでいます。棚田、錦鯉(ニシキゴイ)の養殖、闘牛などを観光資源に、「日本の原風景が残る村」として、地域おこしに成功してきています。

(財)山の暮らし再生機構や役場の方々が、全村避難から復興できた3つの重要事項として、以下の3点を述べられました。

①コミュニティを大事にしていた。避難時も、集落単位で集まったりしていろいろと話し合うことが出来た。

②中間支援組織があった。各層、皆で応援しようという力が働いた。

③地域資源があった。~伝統、文化、食べ物など。

(中越大震災復興基金の役割も大きかった。)

山古志を愛し、山古志を誇りに思う人たちが、「山古志のアイデンティティ」をつくり出すという、強い意志で復興を遂げた過程は、中山間地域を多く持つ本県にも大いに参考になるものです。集落支援員をいかに活用するか、活性化への大きなヒントを得ることも出来ました。

上は、中越大震災からの救出そして復興を描いた感動作!「マリと子犬の物語」で主人公を演じた“マリ”です!

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(1日目)

2011年10月12日

今日から3日間にわたって、総務政策常任委員会の県外調査が行われます。初日の今日は、新潟県になります。早朝8時過ぎの便で宮崎を立ち、東京から新幹線で新潟駅に13時半に到着後、すぐ新潟県庁へと移動しました。

新潟県庁では、平成16年10月23日に発生した新潟県中越大震災から復興への取り組みについて話を伺いました。主な内容としては以下の2点です。

1.財団法人新潟県中越大震災復興基金について

2.復興支援事業の取り組みと成果について

この中越大震災復興基金ですが、そのスキームは「指名債権譲渡方式に運用」から成り立っています。①県が復興基金に貸付けるための資金を銀行から年利2%で借ります。②県は銀行から調達した資金を復興基金に無利子で貸し付けます。③復興基金は、県から借り入れた資金で、銀行が保有する県に対する貸付債権を購入します。④その結果、復興基金は県に対する貸付債権を有することとなり、銀行の貸付利子2%がそのまま基金に移転する、このような仕組みになっています。毎年60億円、10年間で600億円が基金事業の資金になるわけです。さらに、支払利息の5/6を対象に95%が『普通交付税措置』されます。なお、その後、平成19年7月16日に発生した「中越沖地震」では、同じく復興基金を設置しましたが、支払利息の5/6を対象に80%は『特別交付税措置』になっています。能登半島地震を境に、交付税措置の在り方が変わったとの説明でした。

この指名債権譲渡方式による復興基金のスキームは、雲仙岳災害対策基金を踏襲した形になります。

(下の写真:左が新潟県庁、右が中越大震災復興のシンボル「錦鯉」です。)

新潟県庁を後にして、続いて、新潟東港を調査しました。日本海側最大の港であり、東日本大震災の後は、被災地および近県の代替港として、外貿コンテナ取扱貨物量が前年度30%割増になっているとの報告がありました。ちなみに、細島港は、取扱貨物量が、25,012TEU(新潟港は、162,641TEU)で、全国順位で35位になっています。

右松たかひろ

決算特別委員会(総務政策分科会)・2日目

2011年09月29日

今日は、決算特別委員会の2日目になります。総務政策分科会では、「県民政策部」「会計管理局」「人事委員会」「監査事務局」「議会事務局」の決算審査です。

県民政策部でも前日の総務部に続き、様々な議案・報告事項について、執行部と質疑を交わしました。県民政策部でのH22年度主要施策の決算額と成果等は、以下の内容が取り上げられました。

———————————

<総合政策課>

1.安全で安心な魅力ある教育環境づくり~高等教育機関連携支援事業「コンソーシアム宮崎」=決算額 24万円

2.地球温暖化防止に貢献する社会づくり~EV-PV構想推進(急速充電器・電気自動車用充電器設置)=決算額 202万8千円

3.人にやさしいまちづくり~ユニバーサルデザイン普及啓発(アイディアコンクールの実施)=決算額 41万7千円

4.新技術・新産業の創出~産学官連携による産業づくり強化=決算額 146万6千円

5.県境を越えた交流・連携の推進~地域連携軸構想推進など=決算額 1,145万6千円

<秘書広報課>

広報活動~印刷広報、新聞広報、テレビラジオ放送、県ホームページなど各事業=決算額 2億1,901万3千円

<統計調査課>

1.広聴活動~県民総ブレーン、県民の声の各事業=決算額 111万9千円

2.各種統計調査の実施~国勢調査、農林業センサスの調査費用=決算額 5億6,446万3千円

<総合交通課>

1.地域交通ネットワークづくり~地方バス路線等運行維持対策、地域バス再編支援=決算額 2億2,403万7千円

2.広域交通ネットワークづくり~鉄道活性化対策、物流効率化支援、航空ネットワーク活性化=決算額 1億1,040万9千円

<中山間・地域政策課>

個性を生かした地域づくり~みやざき移住定住促進、「中山間盛り上げ隊」派遣、「いきいき集落」応援等=決算額 1億176万8千円

<生活・協働・男女参画課>

1.NPO等との協働の推進とボランティア活動の促進~地域福祉等推進特別支援、センター整備等=決算額 2,455万9千円

2.男女共同参画社会づくりの推進~センター管理運営委託、輝く女性応援事業など=決算額 2,993万7千円

3.安心で安全なまちづくり~リーダー講習、アドバイザー派遣事業=決算額 505万2千円

4.交通安全運動県民参加促進~メディア広告、チラシ等の作成=決算額 426万2千円

5.安心できる消費生活の確保~多重債務対策、消費者行政活性化、啓発員・相談員の設置等=決算額 1億2,782万7千円

<文化文教・国際課>

1.安全で安心な魅力ある教育環境づくり~私立学校振興費補助、私立高等学校就学支援金=決算額 52億476万9千円

2.文化の振興~宮崎国際音楽祭、県立芸術劇場の管理運営委託および大規模改修、若山牧水賞など=決算額 5億6,361万円

3.国際化の推進と多文化共生社会づくり~外国青年招致、普及啓発事業、海外技術研修員受入等=決算額 5,892万2千円

<人権同和対策課>

人権意識の高揚と差別意識の解消~啓発事業、交流プラザ開催、人権啓発センター、えせ同和行為対策=決算額 4,754万6千円

<情報政策課>

情報通信環境の整備~携帯電話エリア整備、宮崎情報ハイウェイ21管理運営=決算額 2億534万3千円

—————————–

審査内容も多岐にわたりますので、質疑にも多くの時間が割かれました。

右松たかひろ

決算特別委員会(総務政策分科会)・初日

2011年09月28日

9月定例会では決算特別委員会が開かれます。午前中の本会議で、分科会の設置が行われ、総務政策では委員長・副委員長がそれぞれ、主査・副主査に選任されます。したがって、総務政策分科会の副主査に任命されました。

初日の今日は、「総務部」の決算審査になります。議案と報告事項は以下の通り。

1.平成22年度宮崎県歳入歳出決算の認定について

2.平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について

地方公共団体財政健全化法に基づく報告として、平成22年度決算に基づく宮崎県健全化判断比率審査意見書が提示されました。内容は以下の通りです。

| 指標 | 平成22年度 | 備考 | ||

|---|---|---|---|---|

| 健全化判断比率 | 実質赤字比率 | - | 早期健全化基準 | 3.75以上 |

| 財政再生基準 | 5以上 | |||

| 連結実質赤字比率 | - | 早期健全化基準 | 8.75以上 | |

| 財政再生基準 | 15以上 | |||

| 実質公債費比率 | 16.1 | 早期健全化基準 | 25以上 | |

| 財政再生基準 | 35以上 | |||

| 将来負担比率 | 165.3 | 早期健全化基準 | 400以上 | |

いずれも基準を下回っていることになります。実質赤字比率および連結実質赤字比率は、赤字が生じていないため、「―」表示になります。

なお、実質公債費比率(H22~16.1%)は、直近3年の指標の推移での平均数値になります。したがって来年度は、若干上昇する可能性があります。また、将来負担比率は単年度で計算しますが、実質県債残高の減少から比率が下がっていることになります。基準を下回っているとはいえ、恒常的な歳入不足の上、自主財源の内訳でも、県税が21年度に比べ、49億8,118万7千円減、率で5.7%減少しており、口蹄疫、新燃などが起因するマイナスの経済情勢などから、今後も厳しい財政運営になることは言うまでもありません。政治・行政挙げて、行財政改革をさらに進めていくことになります。

右松たかひろ

会派勉強会「農業・食糧問題調査会」

2011年09月21日

自民党会派での勉強会が開かれました。会期中、会期外でも、このような会派内での勉強会が開催されることは大変有意義で、一期生で学ぶことが多い私からすれば、とてもありがたいことであります。

本日は、農業・食糧問題調査会が主催で、日本政策金融公庫の外山・宮崎支店長が、「日本農業の現状と公庫資金」という演題でのお話がありました。金融・融資の観点から、大変興味深い話をたくさん伺えました。

本県の農業産出額ですが、ピーク時(平成2年)の3,745億円からすれば、平成21年度は3,073億円と減少傾向にあります。これは、畜産が1,700億円と横ばいで推移しているのに比べ、耕種、とくに米の産出額の落ち込みがそのまま影響を及ぼしていることになります。あわせて、全国では、1960年の30位から、平成21年度には全国5位と大きく躍進をしています。これは、畜産部門の産出額の拡大・維持が大きな要因になっています。

そのような地域性をもとに、日本公庫資金の融資実績は、農業資金の半分が畜産の融資になっているとのこと。かつ、北海道を除くと、宮崎は全国一の融資額になっているとの説明がありました。なお、昔はハード・設備資金だったものが、今では素畜の導入資金が対象で、金額も大型化しているのが特徴であること、そして宮崎の場合は、農協からの転貸が半分で、これは全国でも非常にまれであることが分かりました。それだけ、宮崎では系統金融機関が機能していることの裏返しでもあるのですが・・・。さらには、今後の農業課題等のお話もあり、大変有意義な勉強会となりました。

右松たかひろ

防災対策特別委員会

2011年09月20日

本日の防災対策特別委員会では、

1.消防団の現状と課題等について

2.平成23年度緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練の実施について

3.自主防災組織の現況(速報値)について

4.宮崎県防災対策推進条例(議員発議条例)について

が主な協議内容となりました。

「宮崎県防災対策推進条例」は、平成18年9月19日施行で、議員発議条例になります。危機対応において非常に網羅された条例ではありますが、この度の3.11東日本大震災を受けて、内容をさらに見直したらどうかということで、委員(議員)間で協議をすることとなりました。現在のものと、他県のものも比較をしながら、私も委員の一人として、しっかりと精査していきたいと考えています。

また、消防団については、団員の減少傾向が顕著になってきている昨今、その要因も都市部と中山間地域では差異があり、地域の実情に応じた団員の確保対策が求められています。私自身、現役の消防団員であり、自らの経験と所属分団等でヒアリングしてきたものを質疑で申し上げたところです。なお、東日本大震災で殉職した消防団員は、251名(7月27日現在の死者・行方不明者)に上ります。災害時に強い使命感で、最前線に立たれた団員の方々への、公務災害補償等責任共済等についても概要説明がありました。消防団は、家族の理解がどうしても必要な職務です。必然的に、保障面では手厚い内容が求められます。

右松たかひろ

総務政策常任委員会(2日目)~口蹄疫復興宝くじについて

2011年09月15日

今日は常任委員会の2日目になります。所属する総務政策では、「総務部」の審査になります。審査内容は以下の通りです。

1.補正予算

・平成23年度9月補正予算の概要

2.特別議案

・宮崎県税条例の一部を改正する条例

・執行機関としての委員会委員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

・公の施設に関する条例の一部を改正する条例

3.報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

4.その他報告

・口蹄疫復興宝くじの発売許可について

・自主防災組織の現況(速報値)について 、など

についてでありました。

その中で、「口蹄疫復興宝くじの発売許可について」でありますが、この宝くじは、口蹄疫被害の復興支援の財源に充てることが目的で、産業復興としては、“全国初”の宝くじとなります(震災復興は過去4例)。発売期間、来月10月15日~25日の11日間で、10月27(木)日が抽選日になります。1等~3千万円が3本、前後賞~1千万円が6本、2等~500万円で25本、3等が100万円で250本、4等が10万円で2,500本・・・・となっています。

今後、このような「産業復興宝くじ」が発売されるかどうかは、全国初となる、この「口蹄疫復興宝くじ」の発売成果にかかっているとのこと! 1枚200円ですので、ぜひ、多くの方々にお買い求めいただければ幸いです!

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « 1月 | ||||||

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

- ボランティア各種団体活動 (216)

- 党務(自民党)活動 (100)

- 各種勉強会・講演会 (40)

- 宮崎の人モノ紹介 (12)

- 宮崎の祭り・行事・イベント (110)

- 家族・プライベート・ご挨拶 (91)

- 後援会活動 (275)

- YouTubeチャンネル (18)

- 右松政経塾 (4)

- 各地区後援会 (14)

- 後援会連合会壮年部 (1)

- 後援会連合会女性部 (11)

- 後援会連合会役員 (5)

- 後援会連合会青年部 (2)

- 県内全域(県北地域) (7)

- 県内全域(県南地域) (3)

- 県内全域(県央地域) (2)

- 県内全域(県西地区) (1)

- 県内全域(県西地域) (2)

- 資金管理団体志隆会 (18)

- 隆援会(企業後援会) (1)

- 時事問題 (62)

- 県議会・議員活動 (332)

- 選挙 (76)

- 「右松八策」 (12)

- 4期目県議選 (24)

- 現役大学生からの質問 (4)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (11)

- 2025年11月 (16)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (8)

- 2025年8月 (4)

- 2025年5月 (11)

- 2025年4月 (9)

- 2025年3月 (11)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (13)

- 2024年12月 (20)

- 2024年11月 (20)

- 2024年10月 (20)

- 2024年9月 (20)

- 2024年8月 (20)

- 2024年7月 (20)

- 2024年6月 (20)

- 2024年5月 (20)

- 2024年4月 (20)

- 2024年3月 (22)

- 2024年2月 (20)

- 2024年1月 (20)

- 2023年12月 (20)

- 2023年11月 (20)

- 2023年10月 (20)

- 2023年9月 (20)

- 2023年8月 (20)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (20)

- 2023年3月 (19)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (8)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (3)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (6)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (5)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (8)

- 2015年3月 (6)

- 2015年2月 (10)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (10)

- 2014年8月 (10)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (10)

- 2014年4月 (10)

- 2014年3月 (10)

- 2014年2月 (10)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (10)

- 2013年11月 (12)

- 2013年10月 (10)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (12)

- 2013年7月 (17)

- 2013年6月 (12)

- 2013年5月 (6)

- 2013年4月 (5)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (8)

- 2012年12月 (6)

- 2012年11月 (17)

- 2012年10月 (16)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (10)

- 2012年7月 (7)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (13)

- 2012年4月 (15)

- 2012年3月 (8)

- 2012年2月 (12)

- 2012年1月 (10)

- 2011年12月 (8)

- 2011年11月 (14)

- 2011年10月 (14)

- 2011年9月 (14)

- 2011年8月 (18)

- 2011年7月 (17)

- 2011年6月 (15)

- 2011年5月 (21)

- 2011年4月 (16)

- 2011年3月 (29)

- 2011年2月 (4)