ホーム > 活動ブログ

視察・調査活動

台湾訪問記2日目(日台友好議連)

2012年02月09日

2日目は、総統府(左上の写真は正面玄関)の見学から始まりました。約1時間でしたが、日本語も流暢で博学のガイドさん(右上の写真)から多くの説明を頂きました。総統府は、日本が統治していた1919年に完成しており、上から見ると「日本の“日”」の形をした建築様式になっています。1階が展示場になっており、日本の統治時代や中華民国としての歩みの資料が数多く展示されていました。

総統府を後にして、午前中にもう1件、経済部の工業局を訪問しました(上の写真)。経済部は、日本でいえば経済産業省にあたる省庁です。その経済部の工業局の方々と日本と台湾の産業連携について意見交換を行いました。執行部から、3.11東日本大震災以降、「かけはしプロジェクト」として産業交流を深めることを決定した経緯とプロジェクトの中身について概要説明がありました。特に、情報通信、デジタルコンテンツ、グリーンエネルギー、精密機械、バイオの5つの産業を重点的に絞り、政府資源を投入するなどして、日本との連携を進めていくことを確認しました。日本とのサービス窓口を1つにすることも話されましたので、より話が進みやすくなるものと考えます。

その後、日台の外交窓口である外交部の亜東関係協会との昼食会に出席しました。長く日本に滞在しているだけあって日本語も流暢に話され、多くの親睦を図ることが出来ました。

午後は、台北市議会を訪問しました。市議会とはいっても人口261万人で、宮崎県の倍以上もあり、台湾の首都であり直轄市になりますので、日本でいえば東京都議会のような位置付けになります。議長はじめ、議員および台湾市政府教育局の方々と意見交換を行いました。特に教育局とは、スポーツ交流が話題になりました。

右松たかひろ

台湾訪問記1日目(日台友好議連)

2012年02月08日

宮崎―台湾線は、チャイナ・エアラインが週2回運航させています。就航して2年になります。出国手続きを取り、17:50に宮崎を出て、台北空港には19:15に到着しました。

到着が夜ですので、バスでホテルに直行し(上の写真)、この日は夕食のみの行程となりました。

右松たかひろ

自民党会派「中央研修会」~がれき処理について

2012年01月17日

昨日の16日に上京し、今日は朝一から研修が始まりました。

まず午前中に、東京都環境局廃棄物埋立管理事務所に伺いました。東日本大震災に係る「がれき処理」の受け入れ処理状況の視察調査になります。

埋立処分は、東京湾に面する中央防波堤外側埋立処分場および新海面処分場にて行われます。上の2枚の写真は、その一部になります。非常に広大で処分場のスケールの大きさには驚きました。焼却を中心とする中間処分ではなく、リユース(再利用)やリサイクル(再資源化)が困難なものを処分するための埋却地で、いわゆる「最終処分場」になります。

被災地のがれき処理については重大な課題となっており、受け入れについては、首長の判断が大きいのが現状です。東京都の石原都知事は全国に先駆けて、震災後間もない昨年の5月27日には「受け入れ方針」を策定し、都議会で全会一致で補正予算の承認を受けています。そして、9月30日には、岩手県と処理協定を結び、がれき処理が始まりました。住民説明会では、何度も「安全性を幾重にもチェックして災害廃棄物を受け入れる」ことを話されたようです。

放射能に対する懸念もあり、災害廃棄物の処理が全国的に進まないのが現状です。しかし、被災地の自治体は、「広域処理への協力」を強く望まれていることも、重く受け止めなければならないと考えます。今回の東日本大震災で発生した災害廃棄物は、岩手県が476万トンで約11年分、宮城県では1,569万トンで実に19年分にものぼります。とても自力で処理できる量ではないわけです。

安全性の確認を最優先することは当然として、被災地では毎日、幾度も「放射線量率などの測定」を行うなど、安全性確認のシステム構築にしっかりと対応していることを受け止めていくことは大事なことです。あとは、首長と議会の判断に委ねられます。

右松たかひろ

防災対策特別委員会・県外調査(2日目)

2011年11月10日

防災対策特別委員会の県外調査2日目になります。朝一で盛岡を出発して、一路、東京の板橋区役所に向かいました。

板橋区役所では、危機管理担当部長の鍵屋 一氏および担当課長との意見交換を行いました。「大震災に学ぶ自治体の防災・危機管理」と題して、鍵屋部長からの概要説明の後、私たち県議との意見交換に入りました。私からは、以下の点について質疑させていただきました。

1.地方の災害リスクとは違ってくる大都市において、都心に直下型地震が発生した場合に備えて、大規模停電など、様々な災害シュミレーション訓練の実施について

答弁では、「まだシュミレーション訓練の実施までは至っていないが、板橋区では、津波よりも火災が怖い。したがって、初期消火が極めて大事で、そのことは区民に徹底して伝えていきたい。」とのことでした。また、この度の3.11東日本大震災では、地下鉄が止まり、帰宅困難者が1,000人出たとのこと。交通網対策も大事との認識を示されました。

2.行政の危機管理体制(能力)について

答弁では、「行政として大事なことは、いかに正確な災害および避難情報を住民に提供できるか。マスコミも上手に使うとともに、なによりもトップ(首長)の役割が極めて大きい。」と話されました。

さらには、災害危険地域の指定や、現在私たちが取り組んでいる「宮崎県防災対策推進条例の改正案」についも言及いただきました。具体的には「この条例改正で何を頑張るのか、そのメッセージを持たせることが大事。それを1丁目1番地に据えてはどうか。」等々、今後に向けての参考点をいただきました。

なお、鍵屋氏は「防災教育」に対する並々ならぬ思い入れを感じました。「国語、算数、理科、命(防災教育)」。今度の東日本大震災でも明らかになったように、防災教育の徹底が生死を分けたことから、その重要性を説かれました。

約1時間半にかけて、中身の濃い意見交換を行った後、明日の行政視察地である静岡へと向かいました。

右松たかひろ

防災対策特別委員会・県外調査(1日目)

2011年11月09日

本日から3日間、防災対策特別委員会の県外調査となります。初日の今日は、岩手県盛岡市を訪問しました。伊丹空港から乗り継ぎで、宮城県の仙台空港に降りて、まず目に入った光景が下の写真です。

仙台空港は、東日本大震災で10メートルを超える津波に襲われ、1階の天井まで浸水しています。車で移動するため、空港を出てると、上の写真左のように、松林が津波で陸側に傾き、地面も沈下し、8か月経ってもなお水が引かない状況になっています。また、上の写真右のように、漁船も宅地や畑に転がっている光景も目にしました。改めて、津波被害の甚大さを実感する思いです。

仙台駅からは新幹線で盛岡市入りました。すぐに岩手県庁に向かいます。岩手県議会の隣に、裁判所があるのですが、その敷地内に、有名な「石割桜」があります。350年かかり、石を割る形で桜が生えているのが分かるかと思います。ちなみに国の天然記念物に指定されています。

(下は、岩手県議会の隣にある「石割桜」)

岩手県議会では、総務部総合防災室の岩元防災危機管理監から、東日本大震災における被災状況や復興施策について、質疑応答を行いました。

私からは、以下のことについて質疑をしました。

1.県内の仮設住宅について~現在の入居戸数と今後の見通し、寒さ対策など

説明によれば、仮設住宅は現在、14,000戸入っており、2年間の時限的に入居している間に、県営・市営住宅を建設し、順次移住していただく予定とのことでした。また、宮城県では遅れが指摘されている仮設住宅の“寒さ対策”についても、岩手県では窓サッシを2重にしたりと力を尽くされておられるようです。

2.今後の都市計画・まちづくりの展開について~住宅地、商業地の立地計画は? 高台に移していくのか、など

執行部の説明では、まちづくりについては、今後地元住民と話し合いで決めていくとのこと。県としては、海岸部近くには、高い建物など避難塔を設置していきたいとのことでした。

今後の防災対策、防災計画の見直しに全庁挙げて取り組む姿勢が見られました。なお、延期されていた岩手県議会議員選挙も9月11日に投開票され、選挙後初の定例会が、つい先日の11月4日に閉会したばかりでありました。震災復興で、これからが岩手県議会の真価が問われてくることになります。注目していきたいと思います。

その後、県議会を後にして、岩手大学に向かいました。岩手大学内にある、放送大学岩手学習センターの齋藤徳美所長との意見交換を行いました。

齋藤所長は、岩手県東日本大震災津波復興委員会総合企画専門委員会委員長も務められています。また、火山防災の専門家でもあり、「岩手方式」といわれる火山防災体制の構築にも力を注がれています。「津波てんでんこ」の自助から、復興に求められる政治力については、提案の高尚さではなく、よりましなことを「実行」する力であると、独特の語り口で物事の本質も説かれました。示唆に富む話を多くいただき大変参考になった次第です。

右松たかひろ

自民党部会・県外調査(3日目)

2011年10月28日

部会での県外調査も3日目になります。函館駅に11:53に到着し、昼食を済ませ、函館市役所に伺いました。まず、函館市議会事務局から、函館市の概況説明を受け、その後、観光振興課から、「函館市の観光基本計画とその施策展開」について説明がありました。

(函館駅)

観光ランキングですが、

①女性が訪ねてみたい港町~1位:函館、2位:小樽、3位:那覇、4位:横浜、5位:神戸、6位:長崎

②行って良かった観光地・施設~1位:東京ディズニーランド、2位:ハウステンボス、3位:京都市、4位:箱根、5位:函館、6位:沖縄

③ブランド魅力ランキング~1位:札幌市、2位:函館市、3位:京都市、4位:横浜市、5位:神戸市、6位:富良野市、7位:鎌倉市

函館は、各種観光調査でも上位ランクの常連さんです。観光入込客数(実人数)は、昨年の平成22年度が、458万6千人で、その前の年より25万人増加しています。東北新幹線の新青森駅開通や五稜郭の中に函館奉行所などの新名所が出来たことが後押ししています。また、観光課としても、「2、3回目来たようなリピーターにどのように楽しんでもらえるか」に知恵を絞っています。

観光計画における施策展開において、①国内客中心の函館観光の「入れ込み客数」も増えない、②日本人の旅行回数は減っていく、③大型バスを連ねての「旗持ち観光」の時代はもう来ない、という現状認識のもと、今後の方向性として、①海外の観光客をもっと呼び込もう!②何度も来ていただける観光地づくりをしよう!③1泊ではなく、2泊、3泊と滞在していただける観光地にしよう!と、明確な方針を立て、具体的にその実現に向け動いています。 滞在促進については、幸いにも、函館には百万ドルと言われ、ミシュランでも三ツ星に選ばれた「夜景」や新鮮な地獲れが所狭しと並ぶ「朝市」もあります。現在の平均1.49泊を2泊、3泊へ延泊してもらおうと力を尽くされています。そういった中で、函館の観光は、「見る」観光から、「人」が介在し、「体感する」観光へと、展開を図ろうとしています。観光振興課との意見交換で、様々なヒントを見出すことが出来ました。

続いて、「函館市地域交流まちづくりセンター」を訪問しました。このセンターは、指定管理者制度で運営し、情報発信施設、市民交流施設、市民活動支援施設、ギャラリースペースで区分されており、市民はもとより、観光客、外国人への情報発信基地として、非常に魅力的な施設となっています。微に入り、細に渡り、きめ細かいサービスを来場者に提供しており、宮崎にも、このような機能を持つ施設がぜひ欲しいものだと感じた次第です。

(写真左下は総務部会~左から、星原議員、宮原議員、私、山下議員)

施設の内容は、

情報発信施設~観光・総合インフォメーションコーナー、函館の歴史と祭事ガイダンスコーナー、おすすめ散策ルートコーナー、観光・まちづくり情報検索コーナー、パンフレットコーナー、喫茶・休憩コーナー

市民交流施設~フリースペース、研修室A、研修室B

市民活動支援施設~まちづくりオフィス、相談コーナー、印刷室、会議室A、会議室B

になっています。説明を受けたセンター長が、サービス提供を第一に考える「情熱の人、行動の人」でした。このような人をトップに持つと魅力的な施設になる典型だと感じました。

右松たかひろ

自民党部会・県外調査(2日目)

2011年10月27日

早朝の宿泊ホテルから更新作業をしています。

2日目は、午前中9:40から、11:40まで、北海道立食品加工研究センターを訪問しました。大谷センター所長はじめ、研究参事、技術支援部主査から概要説明ならびに工場見学をさせて頂きました。ここ食品加工研究センターが、“北海道の食”を支えていることの一端を垣間見ることができ大変勉強になりました。大正12年の北海道工業試験場からスタートし、平成4年に北海道立食品加工研究センターとして開設、昨年4月に独立行政法人に移行しています。数多くの実績を残し、北海道の食品加工業において重要な役割を担っているにもかかわらず、職員数は全体で40名できりもりしています。企業に対する技術支援を使命に持っており、北海道内にある食品関連企業、2,300事業所の内、実に約半数の1,000社が食品加工研究センターを利用し、年間相談件数が、1,200件、現地技術支援件数が、260件にものぼっています。

~食品加工研究センターのビジョン~

【安全で美味しく付加価値の高い食品づくり】

1.研究開発~成果や経済効果を重視した取り組みの強化 ◇重点研究5分野~ ①高付加価値化、食の安全安心 ②地域資源活用 ③新市場対応 ④新技術(美味しさ、バイオ)の活用 ⑤環境貢献

2.技術支援~研究開発と両輪で道内食品企業を強力に支援

3.連携コーディネート~「産学官金」連携強化、道外・海外との交流

センターの予算・事業規模について質問したところ、建物の維持および人件費等の経費が、約5,000万円、研究費用が、6~7,000万円との回答でした。また、研究員の拡充については、水産・農業試験場とさらなる連携も視野に入れることで、人員拡充の予定は今のところはありませんとのことでした。意見交換の中で、「農業・水産試験場は、一般的に生産者との関係は薄い。この研究機関は、技術開発で生産者との結びつきを深め、技術提供で食品産業との関係も深く、2つの役割を同時にになっている。」、「産・学・官・金(金融機関)の連携で、金融機関も重視することで、技術提供先企業の側面的な支援も可能にしている。」との言葉も印象に残りました。このセンターが、“北海道の食”をしっかりと下支えされていることを、目の当たりにした次第です。

午後は、北海道庁に伺いました。ここでもみっちりと勉強してきました。以下が調査事項です。

1.自然再生エネルギーの取り組みについて~経済部産業振興局環境・エネルギー室

2.防災対策の取り組みについて~総務部危機対策局危機対策課

3.畜産関連の口蹄疫および鳥インフルエンザ等防疫対策について~農政部食の安全推進局畜産振興課

上記項目について、2時間半にわたり、概要説明と数多くの質疑応答が交わされました。

右松たかひろ

自民党部会・県外調査(1日目)

2011年10月26日

県議会の自民党会派・総務政策部会(4名~山下部会長、星原県議、宮原県議、右松副部会長)で、今日から県外調査になります。調査地は北海道になります。初日の今日は、中部(名古屋)空港を経由して、千歳空港に降りました。その後、初日の調査地、北海道日髙乳業(株)へ一路向かいます。

櫻井社長はじめ、取締役や課長さんなど5名の方々から会社の概要説明や業界の抱える問題課題などの概要説明がありました。北海道日髙乳業は、都城に本社がある南日本酪農協同株式会社(南酪)がネスレ日本日高工場を、昭和62年に買収して、現在に至っています。昨年の年間売り上げが、89億1,200万円で、その内、46%がバターや脱脂粉乳です。そして、賞味期限が長持ちするLL(ロングライフ)製品の牛乳やアイスクリームが26%、そして缶が16%、さらに、売り上げが伸びているモッツァレラチーズが10%となっています。

日髙乳業ならびに業界の抱える問題として、①加工向けの原料(乳)がなかなか確保できない。~昨年より1割減っている。(昨年夏の猛暑や東日本大震災で生産量が減り本州向けが増えたなど)、②ホクレンの乳価の値上げがあったが、その分を製品へ転嫁できない。③燃料の油代の高騰 を挙げられました。

また、TPPへの強い懸念を示されました。「TPP参加で乳製品がどうなるか。生乳はまだしも、加工品などは、国産品がたちうちできなくなる。」と切実に訴えられました。

なお、中国向けは全面ストップしている状態で、それは、福島原発等の問題で、非常識な検査要求がなされているから、との説明がありました。

写真下左は、北海道日髙乳業(株)が国内で初めて商品化に取り組み、生産量は国内2位の「モッツァレラチーズ」、右はマスカルポーネ・・・大変美味しかったですよ!(マスカルポーネは、宮崎なら高千穂牧場においてあるそうですよ。)

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(3日目)

2011年10月14日

総務政策常任委員会の県外調査3日目は横浜に移動しました。パシフィコ横浜で開催中の「クリーン発電&スマートグリッドフェア2011」を訪問しました。主催者のコメントとして、「電力だけに依存しないエネルギー調達の手段が今後は必要となる。家庭単位では、EVを自前のバックアップ電源とした<スマートハウス>が基本となる。」など述べられています。

今回、私が特に興味を引いたのは、「スマートコミュニティ」でした。 展示会では、スマートコミュニティの実現に必要なシステムや要素技術を持ち、実証実験に先進的に取り組む企業各社が、所狭しと展示を行っていました。

午前中に、同上の「クリーン発電&スマートグリッドフェア2011」に参加の後、JICA海外移住資料館(同じく横浜)を訪問し、今回の総務政策常任委員会・県外調査の全日程を終えました。

私は、委員会行動から離れ、引き続き東京に残り、所属するPTAの全国大会に参加しました。この日は東京泊(新宿)です。

右松たかひろ

総務政策常任委員会・県外調査(2日目)

2011年10月13日

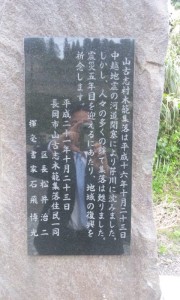

県外調査2日目は、山古志地区(新潟県長岡市)での現地調査になりました。下の写真、上段左は、震災で山が崩れ落ちた跡で、上段左は、新設された橋の上から撮影した、水没した村の家屋の残骸です。もとは、この廃屋の脇に国道が走っていたとのこと。 なお、この廃屋は、震災を風化させないということで、あえてこのまま残存されるとのことでした。中段の写真の石碑には、「地震で沈んだ村 皆の力でここによみがえる 山古志 木籠」と記されています。中越大震災は、今から7年前の平成16年10月23日に発生しました。日本でも有数の地すべり地帯であったことから、斜面の崩落などで甚大な被害を被り、山古志村に通じるすべての道路が寸断されたため孤立しました。 自衛隊のヘリなどで長岡市に輸送された模様は、下の写真にもある映画「マリと子犬の物語」でも赤裸々に描かれています。

あれから7年。今、山古志は復興がどんどん進んでいます。棚田、錦鯉(ニシキゴイ)の養殖、闘牛などを観光資源に、「日本の原風景が残る村」として、地域おこしに成功してきています。

(財)山の暮らし再生機構や役場の方々が、全村避難から復興できた3つの重要事項として、以下の3点を述べられました。

①コミュニティを大事にしていた。避難時も、集落単位で集まったりしていろいろと話し合うことが出来た。

②中間支援組織があった。各層、皆で応援しようという力が働いた。

③地域資源があった。~伝統、文化、食べ物など。

(中越大震災復興基金の役割も大きかった。)

山古志を愛し、山古志を誇りに思う人たちが、「山古志のアイデンティティ」をつくり出すという、強い意志で復興を遂げた過程は、中山間地域を多く持つ本県にも大いに参考になるものです。集落支援員をいかに活用するか、活性化への大きなヒントを得ることも出来ました。

上は、中越大震災からの救出そして復興を描いた感動作!「マリと子犬の物語」で主人公を演じた“マリ”です!

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

- ボランティア各種団体活動 (216)

- 党務(自民党)活動 (100)

- 各種勉強会・講演会 (40)

- 宮崎の人モノ紹介 (12)

- 宮崎の祭り・行事・イベント (110)

- 家族・プライベート・ご挨拶 (91)

- 後援会活動 (276)

- YouTubeチャンネル (19)

- 右松政経塾 (4)

- 各地区後援会 (14)

- 後援会連合会壮年部 (1)

- 後援会連合会女性部 (11)

- 後援会連合会役員 (5)

- 後援会連合会青年部 (2)

- 県内全域(県北地域) (7)

- 県内全域(県南地域) (3)

- 県内全域(県央地域) (2)

- 県内全域(県西地区) (1)

- 県内全域(県西地域) (2)

- 資金管理団体志隆会 (18)

- 隆援会(企業後援会) (1)

- 時事問題 (62)

- 県議会・議員活動 (332)

- 選挙 (76)

- 「右松八策」 (12)

- 4期目県議選 (24)

- 現役大学生からの質問 (4)

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (3)

- 2025年12月 (11)

- 2025年11月 (16)

- 2025年10月 (11)

- 2025年9月 (8)

- 2025年8月 (4)

- 2025年5月 (11)

- 2025年4月 (9)

- 2025年3月 (11)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (13)

- 2024年12月 (20)

- 2024年11月 (20)

- 2024年10月 (20)

- 2024年9月 (20)

- 2024年8月 (20)

- 2024年7月 (20)

- 2024年6月 (20)

- 2024年5月 (20)

- 2024年4月 (20)

- 2024年3月 (22)

- 2024年2月 (20)

- 2024年1月 (20)

- 2023年12月 (20)

- 2023年11月 (20)

- 2023年10月 (20)

- 2023年9月 (20)

- 2023年8月 (20)

- 2023年7月 (9)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (20)

- 2023年3月 (19)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (4)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (5)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (8)

- 2022年7月 (2)

- 2022年6月 (2)

- 2022年5月 (4)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (2)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (2)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年8月 (1)

- 2021年6月 (2)

- 2021年5月 (1)

- 2021年4月 (1)

- 2021年2月 (2)

- 2021年1月 (3)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年9月 (4)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (2)

- 2020年6月 (2)

- 2020年5月 (1)

- 2020年4月 (2)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (2)

- 2019年11月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (3)

- 2019年5月 (5)

- 2019年4月 (6)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (2)

- 2018年11月 (2)

- 2018年10月 (1)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (1)

- 2018年3月 (5)

- 2018年2月 (4)

- 2018年1月 (1)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (4)

- 2017年4月 (2)

- 2017年3月 (3)

- 2017年2月 (3)

- 2017年1月 (1)

- 2016年12月 (2)

- 2016年11月 (1)

- 2016年10月 (4)

- 2016年9月 (1)

- 2016年8月 (1)

- 2016年7月 (3)

- 2016年6月 (1)

- 2016年5月 (1)

- 2016年4月 (1)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (2)

- 2015年11月 (2)

- 2015年10月 (5)

- 2015年9月 (6)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (7)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (3)

- 2015年4月 (8)

- 2015年3月 (6)

- 2015年2月 (10)

- 2015年1月 (2)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (2)

- 2014年10月 (4)

- 2014年9月 (10)

- 2014年8月 (10)

- 2014年7月 (2)

- 2014年6月 (4)

- 2014年5月 (10)

- 2014年4月 (10)

- 2014年3月 (10)

- 2014年2月 (10)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (10)

- 2013年11月 (12)

- 2013年10月 (10)

- 2013年9月 (10)

- 2013年8月 (12)

- 2013年7月 (17)

- 2013年6月 (12)

- 2013年5月 (6)

- 2013年4月 (5)

- 2013年3月 (6)

- 2013年2月 (10)

- 2013年1月 (8)

- 2012年12月 (6)

- 2012年11月 (17)

- 2012年10月 (16)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (10)

- 2012年7月 (7)

- 2012年6月 (8)

- 2012年5月 (13)

- 2012年4月 (15)

- 2012年3月 (8)

- 2012年2月 (12)

- 2012年1月 (10)

- 2011年12月 (8)

- 2011年11月 (14)

- 2011年10月 (14)

- 2011年9月 (14)

- 2011年8月 (18)

- 2011年7月 (17)

- 2011年6月 (15)

- 2011年5月 (21)

- 2011年4月 (16)

- 2011年3月 (29)

- 2011年2月 (4)