ホーム > みぎまつコラム

みぎまつコラムでは、宮崎県や国が抱える様々な問題・課題、或いは時事を取り上げ、右松たかひろ の思いや考えていること、更には政策提言などを掲載しております。県央宮崎にお住まいの方はもちろんの こと、県内各地、さらには県外の方々にもお読み頂ければありがたく思います。ご一読下さいまして、ご感想やご意見などがございましたら忌憚なくお寄せ下さい。

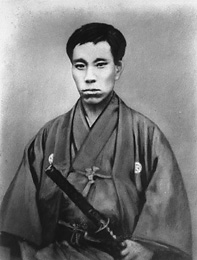

高杉晋作の見識と胆力

2008年09月08日

元治元年、回天義挙の地「功山寺」にて、晋作が決起挙兵した際に、三条実美に申し上げた言葉です。私の大好きな言葉でもあります。第一次長州征伐の勅許で揺れる藩内で、幕府への恭順保守派による武備急進派に対する粛清を強めていく中で、福岡に潜居していた晋作はついに軍事クーデターを敢行します。俗論保守派の武士団2,000名に対し僅か80余名での決起は暴発に近いものでありましたが、その後は一気に下関を制圧し、藩海軍も傘下に収めるという、まさに電光石火の離れ業を演じました。この晋作の決死の行動によって、長州藩は倒幕で藩論統一がなされ、薩長同盟を経て、明治維新が果たされることとなりました。

激動期においては、常識では測れない狂気にも似た、突破力のある人材が必要とされるのだと思います。晋作は見事、時代の要請に応えたと言えます。晋作は松下村塾の時代から、「識見気魄他人及ぶなく、人の駕馭(がぎょ/言いなりや思うように、使役すること)を受けざる高等の人物なり」と評されていました。見識や胆力があったからこそ時宜を逸せずに、直感的な状況判断で乾坤一擲の力を奮い、目的を達成せしめたのだと思います。人生で大切なものは、知識よりも、「見識と胆力」と言います。知識を振りかざすだけでは、何も変わりません。物事を深く見通し、本質をとらえることの出来る「見識」に、勇気ある実行力、障害を乗り越えられる「胆力」が備わってこそ、ひとかどの人物になれるのだと思います。

今、日本の政治は大きな混迷期、そして転換期に入っています。今の政治に必要な人材は、利己欲の強い口八丁の政治家ではなく、知識を行動に示さない知行不一致の政治家でもなく、ましてや現場の声や庶民の生活を知らず、間違った施策や判断を下す不見識な政治家でもありません。国民の痛みが分かり、国民と同じ目線に立って、国民の生活を守るためには、自ら命を削り公に身を捧げることの出来る政治家こそが必要なのではないでしょうか。 身分にとらわれない「奇兵隊」を創設し、時宜を逸せず果敢に断行し、天から与えられた使命をしっかり果たし得た高杉晋作。平成の高杉晋作が、今この時に、出て来なければならないのでは、と感じています。

右松たかひろ

首相公選制の危うさ

2008年09月06日

中曽根元首相が40年前に提唱し、小泉元総理が2001年に「首相公選を考える懇談会」を設置したことで一躍国民的論議を巻き起こした首相公選制ですが、一時のブームも過ぎ去り、最近では影が薄く、議論される機会もめっきり減ってきた感があります。 しかし、政治課題としてまたいつ俎上に載るか分かりませんので、あえてこの問題に触れさせて頂きますが、私はこの首相公選制の導入には反対の立場に立っています。今から8年程前に民間人を中心に「首相公選の会」というものが発足し、私も趣旨・目的を聞きに会場に足を運んだこともありましたが、私は当初からこの首相公選制の導入には疑問を感じており、最初に受けた直感的なものから、その後精査していく中で、やはりこの制度は、我が国の政治土壌や日本の政治を取り巻く、現在の環境や権力構造から鑑みて、将来に禍根を残す可能性が非常に高いと確信を持つに至っております。以下にその理由を述べさせて頂きます。

まず一つは、制度の並立が国家運営に多大な困難を生む恐れがあるということです。私は、創憲論者ですので、67条で規定する議院内閣制の改正は、それほど問題視をしておりません。 むしろ、国民が選ぶ全国会議員と、同じく国民の直接選挙で選ばれた内閣総理大臣が発議や議決の乖離によって不安定な議会運営を余儀なくされ、逆に、首相の指導力を弱めてしまう結果になりはしないかという、権力の二重構造、制度並立の難しさを懸念しています。たとえ政党人たる国会議員から選出するにしても、直接選挙によれば必ずしも国会の多数政党から首相が誕生するとは限りませんし、国会議員以外から首相が任命されることになれば、尚のこと、制度上よほど強い権限を首相に持たせなければ議会運営は至難を極めるものと予測されます。

二つめに、国家元首における整合性、つまり天皇陛下と公選首相(大統領に近い)との関係を明確に図れるかという問題です。 我が国は歴史を顧みても国際社会からの評価を鑑みても、国家元首は天皇陛下であって、それを未来へ堅持していくことが、為政者として自国の歴史に責任を持つことではなかろうかと思っています。

最後に、現代の日本の政治を取り巻く環境や構造から察すれば、やはり人気投票に陥る可能性が否めないことや、マスメディアを始めとした世論を形成する過程にまつわる一抹の不安を感じざるを得ないのが正直なところです。首相公選は、一過性のブームの中で議論されるものではなく、そのメリット・デメリットをしっかり煮詰め成熟した議論が求められてしかるべきと存じます。

右松たかひろ

介護保険制度の問題(1)~介護予防サービス

2008年08月30日

我が国は世界に類を見ないほどのスピードで超高齢社会に突き進んでいます。65歳以上の高齢者人口が20%を超えており、15年後には30%に達すると予測される中で、社会保障の各種制度が財政上破綻を来たし維持できなくなり、窓口負担率の引き上げや新たな負担増に繋がる制度を設けていることが、国民の社会保障制度の将来に対する危機感や不信感を増大させていると言わざるを得ません。介護保険制度も従来の老人福祉法、老人保健法では所管できなくなり、別財源に独立移行となり、平成12(2000)年4月から40歳以上の国民に負担を新たに課すことになった制度です。施行から8年が経過した今、サービス利用者や事業所など現場の声に沿って、現状の諸問題および制度の方向性も含めてしっかりと検証していく必要があります。

制度発足から5年ごとに見直すことを定めていたことで、平成18(2006)年4月に介護保険が改正されました。実は、この改正介護保険で様々な問題・課題が露呈してきています。今回はその中で、介護予防、自立支援に重きを置いた内容改定が果たして有効機能しているのかどうか、財政軽減が先行するあまり利用者の不満を助長し、介護予防や自立支援などの目的からはむしろ逆行した実態を生み出してはないか、という問題を採り上げたいと思います。

厚労省の策定した制度改正によって、主に要支援1,2は、地域包括支援センターの保健師が予防ケアプランを作成することになりましたが、規定変更で利用者の年齢や希望にそぐわないサービス内容になっている事例(例えば、高年齢で筋トレなどの機能訓練など)が出てきていることがまず一点。そして二つめに、同居家族がいれば要支援者は訪問介護を受けれなくなってしまうことで、家族の負担が制度の発足前の状態にまた戻ってしまっている点が挙げられます。さらに、予防給付になり単位数の関係から、デイサービスの入浴ケアが受けれなくなった例や利用回数が減らされた例も出ています。このように、厚労省が策定したサービスの一律カットによって、利用者の利便性や心身機能をも損ないかねない問題が生じてきています。要介護者への訪問介護についても、個別の事情に関わらず介護報酬が以前の1時間30分に相当する額で打ち切りになったり、自立支援の名目で家事や行動を分担していくというサービス内容の変更で利用者や家族の負担が必要以上に増している問題も無視できなくなっています。

政府および厚労省は、要支援や要介護の利用者とその家族の実情に沿ったサービス内容を揃えていくことと、ケアマネージャーの養成に力を入れていくと共に、指導や規制権限で全てを縛るのではなく、個別の勘案はケアマネージャーに委ねていくような柔軟性や臨機性を現場に持たせていくことも考えていかなければならないと思います。

右松たかひろ

漁業を取り巻く問題(1)~緊急支援策~

2008年08月23日

7月15日に全国の漁業団体、約20万の漁業者が、現在の窮状を訴えるために一斉に休漁するという、かつて無い団結行動を起こしました。それほど漁業を営む人たちが瀬戸際に追い込まれている証左であります。燃油高騰は漁業者の自助努力の限界をとうに超えており、漁に出れば赤字になってしまうという、まさに漁業者・漁村の死活問題になっています。四方を海に囲まれ、森林が国土の7割を占めることで豊富な水資源を持つことにより、我が国は古来より米と魚の食文化圏を形成し、国民生活を守ってきました。同時に、漁村の営みを維持し、海の環境を保つという公益的機能も担ってきたといえます。漁業を営む人たちの環境保護に対する意識も高く、兵庫県などでは「豊かな海は、豊かな森があってこそ」のスローガンの下での植樹活動が共感を呼び、「漁業者の森」がいくつも出来ています。今こそ、日本漁業の意義と重要な役割を再認識し、短期的救済措置と長期的再生を図っていかなければなりません。

厳しい現状を受けて政府・水産庁は、4分野総額745億円の緊急対策措置を発表しました。燃料費補填が80億円、無利子融資枠で200億円、休漁や減船の支援に65億円、水産物の買い取り額を400億円に拡大するという内容になっています。ただ、支援は詳細な条件も付いており低条件ではありません。例えば、燃料費補填では5人以上の漁業者グループが操業の合理化や省エネ機器を導入し燃料使用量を10%以上削減する場合に補填するとなっており、無利子の融資制度も、省エネ仕様の最新型エンジンを導入する際の融資枠になっています。魚の資源回復や燃料高騰を理由にした減船支援も、果たして方向性として正しいのかどうか、減船に伴う離職者のうち6割以上が再就職できない問題も生じています。ただ単に金額を発表し対策を形の上でも講じましたという姿勢ではなく、やはりそこは漁業者や漁村の実情に沿った対策を講じていかなければ生きた対策とは言えず、更に窮地に追い込んでしまいかねません。

漁獲量の下落傾向や水産物の輸入増加、魚価の低迷、コスト増などの本質的な漁業問題を踏まえて、いかに有効な対策を講じ日本漁業を再生させていくかが、今問われています。過去の補助金行政はバランス感覚が欠落し、業界の体質強化、競争力の向上につながらなかったという過ちを繰り返してはならないと思います。

右松たかひろ

日本の林業について(1)~放置林対策~

2008年08月18日

様々な分野で国策の誤りと政策転換を求めていかなければならない中で、我が国の林業においても、過去の林野行政の誤りを指摘しなければなりません。冒頭に、国策の誤りを端的に申し上げると、朝鮮戦争特需もあって昭和30年代から高度経済成長に伴う木材需要の伸びと価格の高騰を謳い文句に、照葉樹を中心とした天然林を伐採した跡地や原野にスギやヒノキなど針葉樹を大量に植樹する「拡大造林政策」を行政は強力に推し進めてきました。その一方で、昭和35年に丸太材の輸入自由化、37年には木材製品の輸入自由化によって、輸入木材が一気に入ってきました。これによって、国内の木材価格は下落一方となり、国策として進めてきた補助金植林が林家に潤いをもたらすという構想は絵空事に終わり、林業がなりわいとして成り立たなくなりました。結果、施策によって広げられた人工林が、間伐や伐採などの手入れのされないまま放置されることとなり、防災・保水力(水資源)などの公益機能の低下や輸入木材の席巻という日本の林業に重大な事態を引き起こすこととなりました。これは明らかに、過去の林野行政の失敗が、久しく言われる林業不振に結びついたと言わざるを得ません。

今後は、この放置林対策をいかにして図っていくか、国内木材の需要(木材自給率)をいかにして高めていくか、そして持続可能な木材生産体系をいかにして構築していくかが重要な政治課題になってきます。この中で、放置林対策についてでありますが、現状を考えると、木材価格の低迷と国内生産流通のコスト高、森林所有者の高年齢化や不在村化、伐採や搬出など作業経費の増大により造林が放置され山が荒れる、優良木が育たずに買いたたかれると、悪循環に陥っています。このような状況下では、やはり国が積極的に間伐促進を進め、「山の再生」に介入をしていくほかないと考えます。そのためには、国内森林面積の31%しかない国有林を増やすために私有林および公有林を買い上げるか、もしくは森林の公益的機能の回復と緊急性を鑑み、私有林・公有林にまで一歩踏み込んだ間伐促進策を講じていかなければならないと存じます。国策の誤りは、行政自らが政策転換することで是正し責任を果たすほかありません。

森を守ることがいかに国益に通ずることか、国土の7割を占める森林が水を生み食料生産をいかに助けてくれることか、災害への危機管理でいかに森林が重要な役割を果たしていることか、まっとうな政治家ならば森林保護への行動を起こさずにはいられないものと思います。

右松たかひろ

危機に直面する日本農業(2)~自給率向上に向けて~

2008年08月11日

前回は、食料自給率および穀物自給率が各々39%と27%まで低落の一途をたどった要因に、農業基本法を中心とした過去の農業政策の誤りを指摘させて頂きました。食糧安全保障という観点が欠落したままでは、日本農業が崩壊してしまうのは自明の理です。日本の食文化が変化してきたことを踏まえた上で、一刻も早く、食糧、穀物共に自給率を大幅に引き上げていくことを農政の柱に据えた国家プロジェクトを実現していかなければ、我が国の将来は危ういと言わざるを得ません。今回はいかにして自給率を取り戻していくかを考えてみたいと思います。

減反政策による米の生産調整(抑制)は、日本の農業文化に様々な負の遺産を残してきたと、私は認識しています。米の持ち越し在庫を減らすための強制一律減反によって、質の高い優良農地までつぶしてしまいました。補助金(補償金)行政によって、農家は当局の自給施策に対する大きな矛盾を抱きつつも、稲作放棄を余儀なくされたわけです。このことが農家の誇りや耕作意欲の減退につながったことは容易に伺えます。また、生産調整に対する補償金や転作誘導への奨励金により財政支出が増大し、食管会計の恒常的赤字も生み出しました。1993年のGATT・ウルグアイ・ラウンドの合意による輸入米によって減反が更に強化され、日本農業は悪循環に陥ったと言わざるを得ません。転作、裏作の奨励も遅々として進まず、休耕田の問題が重大な懸念材料となっています。一度荒廃した休耕地を農地に戻すには相当の労力と年月が必要になってくることは言うまでもないことです。

他の先進諸外国が一様に自給率の向上に努め、実現していることを鑑みれば、国政と官庁は過去の失政を認め、劇的な政策転換を図らなければ、日本の農業文化や原風景の再生は不可能であり、ましてや自給率の向上など望むべくもありません。まずは、これまで40年近くも続いた減反政策を見直し、単収の高い優良農地の確保に全力を尽くしていくことが肝要になってきます。同時に、休耕地や調整水田なども再生させ、少ない農地資源の無駄遣いをなくしていかなければなりません。また、小麦、大豆、飼料作物などの裏作によって水田営農の改善へ喫緊に取り組んでいくことや、地域によっては輪作を進めていくことも必要であろうと思います。需要面からすれば、主食としてのお米の消費拡大において、学校給食はもとより、幼少からの食育を徹底させることも大事になってきます。更に、農家への所得保障制度についてですが、現時点での私の考えは、仮に導入するならば対象は全販売農家ではなく、総農家戸数の15%に当たる37万戸の専業農家に絞るべきと考えておりまして、後日改めて、制度そのものへの是非論も含めて申し述べたいと思います。余剰米対策としては、国際間協定や外交慣例上の阻害を緩和させ、良質な日本米をアジアを中心とした富裕層向けへの輸出拡大やODAでの代替支給として有効活用していく策を外交戦略を図りながら考えていかなければなりません。食料安全保障そして国土保全のためにも、一次産業を再生させていくことが国家の至上責務であることは論を待たないことです。

右松たかひろ

医師不足の問題について~臨床研修制度~

2008年08月02日

全国の公立病院、自治体病院の多くが経営難に陥っており、地域医療体制は崩壊の危機にさらされています。千葉県銚子市で、市内唯一の公立病院が来月(9月)いっぱいで閉鎖になることが明らかになりましたが、それを受けての市民のコメントで、「市役所がなくなるよりも、この病院がなくなる方がよほど困る」との発言が印象に残りました。この極端な発言に、地域住民の切実なる生の声が代弁されていることを、国政、厚労省、総務省、自治体は再認識しなければならないと思います。自治体病院の赤字経営は随分前から指摘されています。10年前には既に、全国の自治体病院の約半数が補助金を投入しても赤字状態になっています。民間病院の設備および医療水準向上や数の増加に伴い、自治体病院の設立当初の目的が薄れ存在意義が問われたり、非効率な経営体質を指摘されることもありますが、救急サービスを始め不採算分野を担ってきたこともまた事実です。また、地域で唯一の公立総合病院のところも少なくないことから、地域医療現場の実態をしっかりと把握し、有効な手立てや政策の見直しを図っていくことが喫緊の課題であります。

全国で約1,000ある自治体病院の内、10年前の5割から今や約9割が赤字経営といわれています。その厳しい経営状況に追い込んだ一つの要因として、2004(平成16)年に改正した「臨床研修制度」がクローズアップされてきています。給与や保障、労働条件などで劣悪な研修環境であった大学の卒後教育の見直しを図る目的で改正されたわけですが、施行後の新たな問題としてマッチング制度が浮上してきています。研修先を自由に選べるようになったことで、研修医が都市部の病院に集中するようになり、それを端(たん)に地元大学病院が関連病院への派遣医師を引き上げることで地方の病院で医師不足に拍車がかかり、前述の銚子市立病院のように閉鎖に追い込まれる自治体病院が出てきました。病院による医師の受け入れ競争も過剰になってきており、競争力の無い病院は地域で必要な病院でさえも淘汰されるという過酷な状況になってきています。地域医療の崩壊にも直結する医師不足は看過できないところまできており、白い巨塔で社会問題になった大学病院の医局制度の透明性といかに両立を図っていくか、今、地方の医療現場は重大な局面に立っています。

右松たかひろ

竹島の領土問題について

2008年07月29日

韓国政府による竹島の実効支配(占拠の既成事実化)が、1952(昭和27)年に始まり、既に56年も経過していることを重く受け止めなければなりません。結果的に韓国の実効支配(ヘリポート、船舶の接岸場、宿泊施設、灯台の建設等)に対して有効な対策を講じることができなかったことは、政治と外務省の無策を指摘されても致し方なく、問題の先送りによって、後世にツケをまわしてきたと断じざるを得ません。竹島の実効支配は、サンフランシスコ平和条約が発効する3ヶ月前に、当時の韓国大統領・李承晩(イ・スンマン)が一方的に「李承晩ライン」を宣言したことに始まります。

竹島問題の歴史的推移を見てみますと、地図上にある鬱陵島(うつりょうとう)が竹島と呼ばれ、現在の竹島が松島と呼ばれていた時期があったことが各種文献から確認されており、17世紀前半以降に漁業等で渡航していたことも分かっています。 そして、1905(明治38)年1月に日本政府の閣議決定によって、竹島を島根県に編入し日本の領有にすることが確認され、国際法上の要件も満たしました。その後、先の大戦で日本が敗戦し、行政上の権力行使の停止地域に竹島が含まれていたにもかかわらず、連合国側は領土帰属の政策を示すものではないとし、且つ、サンフランシスコ平和条約の草案起草過程において、日本に対し韓国が竹島の領土放棄を要求した主張をも米国が退けています。然るのち、ついに韓国政府は軍事占拠に及んだわけです。

以上のことから竹島が我が国固有の領土であることは明らかでありますので、韓国の不法占拠を一日も早く退かせるとの不退転の決意で領土交渉に臨まなければなりません。自国の領土を自らで守ることは主権国家として当たり前のことです。その当たり前のことが、56年間出来なかったところに、戦後日本の外交姿勢(及び腰外交、事なかれ外交、依頼心外交)というものが象徴されています。このことを深刻に考えていかねばなりません。

右松たかひろ

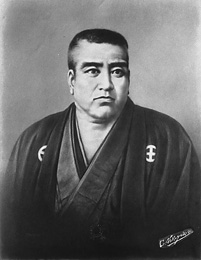

西郷隆盛の艱難辛苦と敬天愛人

2008年06月23日

「幾たびか辛酸を歴(へ)て、志始めて堅し。丈夫玉碎(ぎょくさい)して甎全(せんぜん)を愧(は)ず。」

「幾たびか辛酸を歴(へ)て、志始めて堅し。丈夫玉碎(ぎょくさい)して甎全(せんぜん)を愧(は)ず。」

西郷精神を凝縮した「南洲翁遺訓」の第5条の教えです。現代語に訳すと、少々激しい言葉となりますが、「人の志というものは、何度も何度も、つらいことや苦しみを経て、始めて固く定まるのである。真の男子たる者は、玉となって砕けることを本懐とし、志を曲げ、瓦となって、いつまでも生きながらえることを、恥とするものである」となります。ご存知の人も多いと思いますが、西郷は、二度4年8ヶ月にわたる遠島生活(潜居と流罪)を余儀なくされています。二度目は、囲牢(かこみろう)といって、流罪の極刑を受けています。激動する時代の渦中で、政局から疎外された環境に身を置かなければならなかった心境は、想像を絶するものがあり、失意の底にいたにもかかわらず、西郷はこの雌伏の時期に、「敬天愛人」に代表される、自らの人生哲学を醸成したといわれています。再び生還はありえないといわれた処罰を一身に受け、それを糧とし、人生修養の充電期間にあてることで、のちの雄飛につながり、大西郷たる大人格が完成されたのだと思います。痛烈に厳しい艱難と辛酸が、西郷たらしめた所以とも言えます。

「人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして己を尽くし、人を咎(とが)めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし」、「天を敬い、人を愛する」というあまりにも有名な言葉が、西郷隆盛の比類なき人物を表しています。 私利私欲や功名心、財産を欲する人間の業(ごう)が渦巻く中で、私心を除き、利他の心、天道に沿う生き方を実践した西郷の下に、命を惜しまぬ志ある者たちが吸い寄せられ、遂に維新という国家の大事業が完成したわけです。今は、「信念のある政治家」と「徳のある政治家」が一人でも多く出てこなければならない時と考えます。徳が軽んじられる政治であってはならないと思います。「侍」の心を持った、真のリーダーが仰望される時なのだと思います。

試練が人をつくる、といいます。雌伏の時の過ごし方で人生が決することを考えれば、西郷の超越した大人格や思想は度重なる苦難の中で練磨され培われたものになります。そして「志」とは、少々の苦しみで諦めるようなものではなく、むしろ苦しめば苦しむほど志が確固たるものになっていくということを、西郷さんが現代の私たちに教えてくれているのだと感じております。

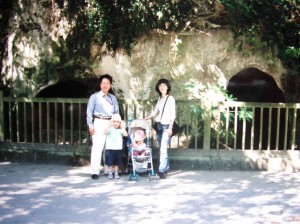

( 城山から眺める桜島の雄姿)~平成16年10月12日撮影~(城山の西郷洞窟)

右松たかひろ

危機に直面する日本農業(1)~食料自給率~

2008年06月10日

戦後日本の食料自給率が著しく低落をした要因に、1961年に制定された「農業基本法」を挙げる方が少なくないと思います。日本農業の現状、各種数値結果を見る限り、明らかな失政であり、官僚の失態とも言うべき、この法律は1999年に「食料・農業・農村基本法」に移行され廃止となったわけですが、今は過去の農業政策を様々な角度で検証し、本質的に見直すと共に、現場である農家の声も汲み取った内容へと転換しなければならないと考えます。農業基本法が制定される前年の昭和35年に、食料自給率および穀物自給率が各々79%と82%あったものが、基本法の制定後は低落の一途をたどり、直近の平成18年には各々39%と27%まで落ち込んでいます。エネルギー政策と同様、国益や国家戦略上、その中核を成すはずの食料政策をおろそかにしてきたツケは極めて大きいと言わざるを得ません。今、仮に有事や飢餓が発生すれば、各国は輸出を緊縮して国内供給を優先するのは明らかで、我が国の食生活は、たちどころに立ち行かなくなります。

先進諸外国と比べると更に、我が国の食料自給率の凋落がいかに深刻なものであるのかが分かります。アメリカは昭和36年の119%から平成15年に128%に上昇、イギリスは同42%から同70%に上昇、フランスは同99%から同122%に上昇、我が国と同じく先の大戦で敗戦したドイツも同67%から同84%に上昇しているわけです。このことからも、日本の自給率低下が先進諸国の中でも日本特有の現象であることが理解出来ると思います。

食料自給率の低下を、食生活の変化や米の消費減退、畜産物や油脂等の消費増大に原因があるとする前に、過去の農政の失敗を自覚することがまず先であり、それが出来なければ、同じ轍を踏み、日本の農業はまさに崩壊してしまうのは自明であろうと思います。農業基本法に、「食糧安全保障」という観点が欠落しており、作物の選択的拡大生産や農家の自立など、掲げた目標の達成も図られていない現実を考えていかなければなりません。

8年前に公表した「食料・農業・農村基本計画」で、初めて食料自給率の目標を定めたことは一定の前進ではありましが、残念なことに現状において掲げた目標を達成する可能性は低いと言わざるを得ません。公表から10年後、即ち2010年度の目標数値が、食料自給率の45%に対して2006年が39%(前年比-1%)、穀物自給率が30%に対して27%(前年比-1%)になっている次第です。今は、農水省の功罪をしっかりと検証し、机上の論理ではなく現実を直視し、現場を知悉した上で、政策を立て遂行していかなければならない時だと思います。

存亡の危機に立たされる我が国の農業について、第一回目は食料自給率という農政課題を取り上げました。今後順次、様々な農政課題について問題提起してまいりたいと思います。

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

- 年次別 (133)

- 2024(令和6)年度 (11)

- 2023(令和5)年度 (15)

- 2022(令和4)年度 (2)

- 2021(令和3)年度 (1)

- 2020(令和2)年度 (3)

- 2019(令和元)年度 (1)

- 2019(31)年度 (1)

- 2018(平成30)年度 (3)

- 2017(平成29)年度 (5)

- 2016(平成28)年度 (2)

- 2015(平成27)年度 (2)

- 2014(平成26)年度 (11)

- 2013(平成25)年度 (9)

- 2012(平成24)年度 (9)

- 2011(平成23)年度 (4)

- 2010(平成22)年度 (4)

- 2009(平成21)年度 (12)

- 2008(平成20)年度 (38)

- カテゴリ別 (133)