ホーム > みぎまつコラム

みぎまつコラムでは、宮崎県や国が抱える様々な問題・課題、或いは時事を取り上げ、右松たかひろ の思いや考えていること、更には政策提言などを掲載しております。県央宮崎にお住まいの方はもちろんの こと、県内各地、さらには県外の方々にもお読み頂ければありがたく思います。ご一読下さいまして、ご感想やご意見などがございましたら忌憚なくお寄せ下さい。

ごあいさつ ~私の政治活動の近況について

2009年03月09日

皆さま、こんにちは。右松たかひろです。

啓蟄も過ぎ、生命が息吹き輝く季節となってきました。私は、日常の政治活動に全力を尽くす日々を送っています。私の政治活動の原点でもある街頭演説や地域個別訪問も精力的にこなしています。街頭演説は、この丸1年、平日は1日も休むことなく継続しております。毎日1~3時間に亘り街頭にて、自らの主義主張や政策提言をお訴えすることで、地域に浸透し、私の人柄や信念も分かって頂けるようになってまいりました。大変ありがたく、お一人おひとりの応援が間違いなく私の活動の支えになっております。

また、活動のもう一つの原点でもある地域訪問、支持者まわりですが、毎日様々な方とお話をさせて頂く中で、私の活動内容や信条に共鳴を頂いた方々に、個人ポスターの掲示をして頂いています。地域の方々や支援者の方々とのお話しは、私個人のことしかもちろんお話ししませんし、私の街頭演説や自転車街宣の姿などをご覧になって、貼って頂く方も多くいらっしゃいます。真面目に政治活動に取り組む姿を評価して頂くことに、本当に感謝している次第です。 あくまでも、右松たかひろの後援会活動・政治活動に対する支援の輪を広げさせて頂くことに力を尽くしておりますし、これからも政治活動の基本(原点)に忠実に頑張ってまいりたく存じます。

右松たかひろ

学習成績と人間道徳のバランス確立へ

2009年01月22日

我が国の人材育成(人づくり教育)は、今、転換期にあると考えます。60年に及ぶ戦後教育を総点検し、継続するところは継続し、見直すところは恐れず大胆に見直すことで、かつて世界に通用する人物を多数輩出してきた「教育立国・日本」としての誇りや地位を、これから数十年かけて、取り戻していかなければならないと考えます。

政治の視点で、国家に資する人材育成の昨今を考えると、エリート教育と人材登用の限界を認識せざるを得ないと思います。青少年期の学習成績(偏差値)でもってのみ評価され、あとはエスカレーター方式で将来を約束された人たちが、国策の決定に強い影響力を与えてきました。戦後教育の転換を図らなければならない理由は、エリートと言われる彼らのつくる政策が、国民の意識や現場の実態から乖離し始め、国益や国民生活を大きく損なう事態を引き起こしているからに他なりません。人間や世間を知らない人たちが、政策をつくっているところに、今の我が国の悲劇がある、という言葉もあながち的外れとは言えないわけです。

これからの教育を考えていく中で、学習・学問以外の大切なものを、いかに教えていくかが極めて重要になってくると認識しております。その大切なものが、倫理観であったり、正義感や人格・人品であったり、公に尽くす意義や、そのために自己犠牲を払うことのできる、真のエリートとしての資質であったりすると考えます。つまり、戦後教育で一番欠けていた部分に当たります。努力の結果としての学習成績はもちろん尊重しなければなりませんが、それだけでは社会に資する人材にはなれないわけで、そこに人間としての道徳観や、日本人としての心の陶冶を加味した教育を確立していかなければならないと認識する次第です。国が、自信や誇りを取り戻していくには、教育こそが、その要(かなめ)になることを、今、改めて問わなければなりません。

右松たかひろ

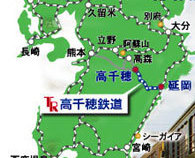

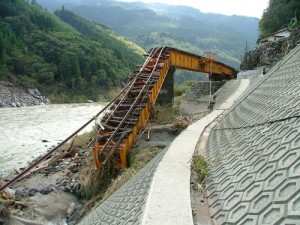

高千穂鉄道の残念な結末

2009年01月15日

高千穂鉄道が73年の歴史に幕を閉じました。政治活動に身を投じる一人としても、「何とも残念」の一言に尽きます。「このような選択しかなかったのか・・・」。高千穂鉄道は地域の人たちの大切な交通手段であったと共に、本県の極めて重要な観光資源でもありました。

3年前の台風14号で鉄橋が2本流出するなど甚大な被害を受けた際に、多くの人が、よもや今日の廃線という結末を迎えようとは、考えたくも信じたくもなかったと思います。仮に、立野・高森と高千穂間がつながっていたならば、この様に全線廃止という選択になっていたのか・・・。高千穂線の全線廃止は、本県にとって県政史の痛恨事でありました。毎年7千万円前後の赤字を計上し、第3セクター高千穂鉄道が台風直撃の2年後に国へ廃止届けを提出した後も、一縷の望みを受け発足した神話高千穂トロッコ鉄道社が資金難で国から鉄道事業者として認可が得られず、万事休す形で自ら幕を閉じざるを得ませんでした。

今後については、駅舎や線路などの資産が沿線の1市2町に既に無償譲渡済みで、トロッコ車両2台は日南線などで有効利用する目的でJR九州に売却することになりました。鉄道という観光の一つの重要なファクターがなくなった今、今後は地域おこしのために更に知恵を絞って取り組んでいかなければなりません。

いずれにしても、県民の期待に応えられなかったという事実は重く受け止めなければならないと考えます。鉄道は、単に人やモノを運ぶだけでなく、人々の癒しや夢を運び、そしてその地域の文化、情緒豊かな風物詩や人情に触れることのできる、他では変え難い唯一無二の存在であることを再認識できるような県づくりや国づくりが、これから求められていくのだと思います。

右松たかひろ

新エネルギーについて ~バイオマスと小水力~

2009年01月06日

21世紀が、石油文明社会からの脱却と新エネルギーへ転換を図る世紀であることは、衆目の一致するところであります。地球温暖化を始めとする環境破壊に歯止めを掛けなければ人類の生存をも危ぶまれることは必至で、石油依存や大量生産、大量消費の社会構造・パラダイムをシフトしていくことが、現代国際政治の果たすべき使命と言えます。我が国は、脱石油社会を見据え、高度な技術力と海洋及び水が豊富な地理的利点を生かし、新エネルギーと環境問題における、世界のリーディング・カントリーとしての地位を確立しなければなりません。

新エネルギーの中でも、今回はとりわけ、バイオマスとマイクロ水力(小水力)エネルギーに焦点を当てていきます。まずはバイオマスエネルギーですが、家畜糞尿など畜産、食品・生ゴミなどの廃棄物系バイオマス資源や間伐材・木くず・ワラなどの未利用バイオマス資源を利活用して循環型社会を目指す取り組みとしては6年前から国策としても進めています。「バイオマスタウン構想」として平成22年に300地域程度を目標に、バイオマス利活用に取り組む市町村を募集しており、現在159地域(平成20年11月末)が公表されています(地元の宮崎県内では、3地域~小林、門川、都農)。今後は、各自治体においても、より本構想に積極的に取り組んでいくことが、地域資源の循環利用による地域発の温暖化対策としても、新たな産業形成による地域活性化という面においても大切になってくるものと考えます。私の地元・宮崎県は、全国でも有数の農業・畜産王国で、森林も県土面積の7割を占めていることからも、新エネルギーの開発・地域資源の利活用は、注力しなければならない分野であります。

次に小水力エネルギーについてですが、中小の河川や上下水道、農業用水路などの高低差を利用した発電であり、ダム建設などによる環境破壊にもつながらず、自家消費型、地域分散小電力、或いは中山間地域での発電としても、そしてもちろん再生可能なクリーンエネルギーとしても注目されます。今後は設置等の法的整備や機材コストやランニングコストの削減も進め、利用拡大を促す分野にしていかなければなりません。我が国は40万kmにも及ぶ農業用水路が整う「瑞穂の国」であり、森林からの水資源が豊富な利点があることからも、マイクロ水力(小水力)はそれを十分に生かした代替エネルギーと言えます。

右松たかひろ

ごあいさつ ~平成21(2009)年年頭のご挨拶~

2009年01月01日

あけましておめでとうございます。右松たかひろです。

今年はどのような新年をお迎えになりましたでしょうか。皆さまにおかれましては、良い年でありますことを心よりご祈念申し上げます。

私は、年末年始も街頭演説や自転車街宣、支持者まわりと政治活動に邁進しております。街頭や訪問先で頂く、たくさんの応援やご期待は、大変温かくありがたいものです。しっかりと受け止めてまいりたいと存じます。皆さまお一人おひとりの応援や後押しがあってこそ、弛(たゆ)まずに前進することが出来ております。今年は、昨年にも増して精力的に政治活動に邁進してまいりますので、どうか倍旧のご支援・ご支持を賜りますよう心からお願い申し上げます。

今年は、国政も県政も大事な一年になってきます。世相を現す清水寺の揮毫で、一昨年が「偽」の年、昨年が「変」の年でした。これは政治にも当てはまる言葉と感じております。今年は「真の日本再生元年・宮崎再生元年」の年にしなければなりません。価値観や規範・枠組みが変遷・移行していく端緒の年として、今年は「真」や「心」の年であってもらいたいと願います。

右松たかひろ

オバマ政権後の日米関係について

2008年12月16日

先般のアメリカ大統領選挙でバラク・オバマ氏が当選し、来年1月20日、46歳という若さ、米国史上初めての黒人の大統領が誕生します。アメリカの歴史に新しい1ページが開かれるわけですが、それに伴い、日米の関係も大なり小なり変わってくることが予測されます。しかしその一方で、我が国にとっては大きく国益を損なうことになった北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除や米大統領選挙中での外交話題で日本に触れる機会が殆んどなかったことに象徴されるように、そもそも米国にとって対日関係の重要性が以前と比べ大きく低下しつつある中で、中国やインドをアジアおける戦略的パートナーへ位置づけるなど変遷してきており、加えて国際社会での我が国の発言力の低下という現実を見据えれば、共和党政権でも民主党政権でも日米関係の置かれている状況打開の厳しさには差異がないという指摘もあります。過去の日米関係を紐解く中で、クリントン政権時代の日本パッシングが思い返され、民主党政権樹立は我が国にとって試練を増すという論調は、オバマ次期大統領の外交スタッフに知日派・日本通が多く人選されていることから、必ずしも的を得たものではないと言えます。いずれにしても、日米関係の構築はこれから更に難しい局面に入ってくることになります。

日本の政治家や外務省がこの局面をどう乗り越えていけるかが問われてくるわけですが、私は、アメリカの対アジア戦略や政権が変わることは、むしろ我が国にとって、日米関係を新たなステージに移していく好機になるものと受け止めることが必要だと考えております。国際社会も認める日米関係を日本は築いていかなければなりません。そのためには、我が国は、自立した普通の国家、同盟国にものを言える国家になることが求められます。戦後63年を経た今日、過去の清算を少しずつ始め、国際社会から真に受け入れてもらえるように、国家の体を成した国づくりというものを、政治家が腹を括って進めていく時に来ているのではないでしょうか。

右松たかひろ

ごあいさつ ~継続が習慣になり、人格をつくり人生(運命)も定まる~

2008年11月23日

皆さま、こんにちは。右松たかひろです。

随分と寒さが身に沁みるようになってきました。街頭演説や地域訪問、自転車街宣などの日常の政治活動は、これからの季節が正念場になってきます。私は現在、平日2~3時間を越える街頭演説や自転車街宣による草の根運動を欠かさず行っています。今年の3月末からコツコツと積み重ね丸8ヶ月を迎えます。雨の日も風の強い日や台風の時期も休まずに継続していくことは、骨の折れることでもありますが、志を果たすために自らで決断し始めたことでありますので、これからも当たり前のこととして、この日常活動を継続していく決意でおります。 同時に、正しい日本を後世に引き継ぎ、ふるさと宮崎の発展に力を尽くしていきたいとの志を歩む環境に身を置けることへの感謝の念は、決して忘れてはならないと思っています。多くの方々のご協力があってこそ、はじめて志の道を歩めるものと自覚しております。

人生を切り拓くには良い習慣を身に付けることが大切、と言います。「修身斉家治国平天下(しゅうしんせいかちこくへいてんか/身を修め、家をととのえ、国を治め、天下を平和に導く、の順序を説く)」という儒教の基本的な政治観・教えに対し、常に自問自答しながら、これからも政治活動に邁進してまいりたいと存じます。

右松たかひろ

米国発の国際金融危機~世界同時株安

2008年10月05日

先月、米証券業界第4位のリーマン・ブラザーズが経営破たんしました。負債額64兆円は、日本の国家予算の、実に80%にあたります。更に、米最大手の保険会社であるAIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)も経営危機が表面化をしましたが、破たんとなれば世界中の顧客、市場に多大な影響を及ぼすため、FRB(連邦準備制度理事会)が土壇場で最大9兆円もの緊急融資を行うことで最悪の事態は免れたものの、米政府が総株式の79.9%を取得し政府の管理下に置かれることとなりました。昨日は、そのAIGの日本法人がアリコジャパンなど生保3社を売却する意向を示したばかりです。そもそも、米国の金融危機は一昨年の2006年後半ぐらいから徐々に、米国の社会問題ともなってきていた「サブプライムローン」に端を発しています。アメリカ人全体の25%を占めるサブプライム層向けの、主に住宅ローンの権利(証券化)を売買し、それを世界中の銀行やファンド・投資家が取得していったわけですが、アメリカの景気後退に伴い住宅価格も下落し、延滞や差し押さえの増加によってローン会社や投資会社が多額の損失を出し、金融市場の重大な混乱に繋がっていきました。

そんな中、9月29日に米下院議会が緊急経済安定化法案(金融安定化法案)を否決したことで、ニューヨーク株式市場は史上最大の株価下落を記録。その影響は、世界同時株安を起こすほど世界に波及しました。その後、上院、下院で金融安定化法案の修正案がようやく可決するに至りましたが、景気先行きが不透明なことで、株価の続落傾向に歯止めがかからない状況になっています。

国際金融危機の深刻化に対して、我が国の実体経済や国民生活にダメージを与えない為にも、景気対策、経済対策を急ぎ、国民の消費減退に対しては減税などの税制対策、そして社会保障制度の信頼性を構築していくことが求められます。喫緊の課題にしっかり対処することで、日本経済および国民の生活を守ることが優先されるべきで、当面は政治空白を作っているときではないと考えます。

右松たかひろ

汚染米転売~農水省と業者の責任

2008年09月16日

三笠フーズなどの事故米(汚染米)転売事件は、官業の癒着も指摘されるなど底無しの様相を呈してきました。農薬やカビに汚染された米が食用として転売・流通されたことは、食の安全を著しく脅かし、消費者を裏切る重大事件として、徹底的な調査・真相究明とともに、汚染米をさばいた農水省と仕入れ・転売した業者に対する責任を追求しなければなりません。

この汚染米の転売問題は、現代日本が抱える構造的そして根源的な問題を凝縮した事件であると言えます。従って、輸入米の受け入れから管理体制、農水省の検査体制から売却経路、そして業者間の転売手法から販路に至るまで、一連の流れを徹底的に精査・解明し、膿を出し切るとともに、再発防止に向けて不退転の決意で取り組まなければならないと考えます。

まずは、輸入米の受け入れについてでありますが、本来は農薬やカビに汚染された輸入米は即時に、廃棄処分や返送(積み戻し)することが食品衛生法上は適切であるにもかかわらず、非食用(工業用)として受け入れ、この11年で1万677トンもの汚染米の国内流通を農水省が公認してきたという、第一の責任が問われます。WTOでミニマム・アクセス(年間輸入の最低限度量)の取り決めがあるとはいえ、余剰米や米価の下落を承知で汚染米までも受け入れる姿勢は、国益に適っているとはいい難いものです。第二の責任は、三笠フーズがこの4年間で、25都道府県の農政局や農政事務所から55回にわたり、入札によって汚染米を購入した際に、どこまで厳格に用途限定の指示を徹底していたのかという問題です。しかし、こともあろうか、農水省の職員が三笠フーズから接待を受けていたという、官業の癒着が指摘される有り様になってきています。政官業の癒着は、我が国の根源的な病巣として幾度となく国民から激しい批判が寄せられた問題です。事故米購入のお得意様相手に96回もの農水省の立ち入り検査で、一度も不正が見抜けなかったことも本当に適正な検査がなされていたのかという疑問すら受けてしまいます。第三の責任は、やはり商いにおけるモラルの問題です。心よりもモノやお金が優先される風潮の中で最低限のモラルさえも失われ、利益を上げるためには平気で他人の健康も奪う会社が出てきていることに、大きな憂いを抱かざるを得ません。しかも、流通先が、学校や病院、福祉施設の給食業者に及んでいるなど、あってはならない、まさに万死に値する商い行為ではなかろうかと思います。

縷々述べましたように、農水省の責任も重大です。この問題は、国民が納得する対処と責任ある再発防止策を講じるまでは、うやむやにしたり看過出来るものではありません。

右松たかひろ

地球温暖化について(1)~現状と要因

2008年09月11日

地球温暖化の影響が深刻になって来ています。まずは、気温がこの100年で0.74℃上昇しており、かつ最近の50年は過去100年の上昇速度の2倍になっていることから、まさに異常なスピードで温暖化が進んでいることが分かります。海面水位も、この100年で17cmも上昇しており、気温と同様に最近の10数年でより加速度的に海面上昇しています。そして、積雪や氷河も広範囲で減少しており、グリーンランドと南極の氷床の減少が海面上昇に寄与した可能性が高いと指摘をされています。

この地球温暖化が、世界の自然環境や生態系に異変を与え、異常気象の頻発が人間社会にも多大な影響を与え始めていることは既に明らかな状況となっております。生態系では、昼夜の温度差の縮小によって熱帯地域に生息するカエルなどの両生類が絶滅したことや、渡り鳥の繁殖期における餌の減少によって個体数が大幅に減少したことなどが報告されています。人間社会においては、強い台風、集中豪雨やハリケーン、干ばつ、熱波などが頻繁に発生し、甚大な被害を被っていることは、私たちも実感をするところです。降水量の年変動が強まり、農作物の品質低下や生産性の減少など、食への影響も不可避になって来ています。また温暖化が原因で、アメリカ西部を中心に森林火災が30年前と比べて4~6倍以上に増加しているとの報告も上がってきています。

地球は、二酸化炭素や水蒸気などの「温室効果ガス」によって、大気が暖められています。仮に、温室効果ガスが存在しなければ、地球の気温は-19℃になるといわれています。このように、人類や生物が生きるためには不可欠な温室効果ガスですが、産業革命以降、石油や石炭など化石燃料を大量消費してきたことで、大気中への二酸化炭素の排出が急増し、温暖効果も強まり、地表の温度が上昇してきたわけです。従って、近年の急激な地球温暖化は、人間の生活活動によってもたらされたものと言えます。温暖化は今後100年の間に、少なくとも過去100年の倍の早さの1.8℃から五倍もの速さの4.0℃まで上昇すると予測されています。そうなれば、地球規模で甚大な悪影響を及ぼすことは必至で、それは人類の危機を意味します。温暖化対策は、現代に生きる私たちに課せられた重大な使命であることを認識し、エネルギー転換も含め有効な対策をしっかり講じていくことが、今強く求められています。

次回は、温暖化対策について考えていきたいと思います。

右松たかひろ

■住吉事務所(宮崎市北部10号線)/(写真および地図)

〒880-0121 宮崎県宮崎市大字島之内1572番地6

TEL : 0985-39-9211 FAX : 0985-39-9213

□E-mail : info@migimatsu.jp (宮崎事務所本部連絡所および宮崎市北部10号線住吉事務所共用)

□Twitter :https://twitter.com/migimatsu5

- 年次別 (133)

- 2024(令和6)年度 (11)

- 2023(令和5)年度 (15)

- 2022(令和4)年度 (2)

- 2021(令和3)年度 (1)

- 2020(令和2)年度 (3)

- 2019(令和元)年度 (1)

- 2019(31)年度 (1)

- 2018(平成30)年度 (3)

- 2017(平成29)年度 (5)

- 2016(平成28)年度 (2)

- 2015(平成27)年度 (2)

- 2014(平成26)年度 (11)

- 2013(平成25)年度 (9)

- 2012(平成24)年度 (9)

- 2011(平成23)年度 (4)

- 2010(平成22)年度 (4)

- 2009(平成21)年度 (12)

- 2008(平成20)年度 (38)

- カテゴリ別 (133)